Suche

ARCHIV

Rundschreiben 26/04 (RS 26/04)

Rundschreiben 26/04 (RS 26/04)

vom 7. September 2004

(Abl. MBJS/04, [Nr. 14], S.515)

Außer Kraft getreten am 31. Juli 2009 durch Zeitablauf vom 7. September 2004

(Abl. MBJS/04, [Nr. 14], S.515)

Schulprogrammarbeit im Land Brandenburg

1. Grundsätze

1.1 Für die systematische Qualitätssicherung und -entwicklung von Bildung, Erziehung und Unterricht in der Schule ist das Schulprogramm ein wichtiges Steuerungsinstrument. Das Brandenburgische Schulgesetz (BbgSchulG) bestimmt im § 7 Abs. 2 die Grundsätze für Schulprogramme und Schulprogrammarbeit.

1.2 Schulprogramme unterliegen grundsätzlich keiner schulaufsichtlichen Genehmigung. Genehmigungspflichtig sind lediglich Schulprogramme von Schulen mit besonderer Prägung (§ 8 Abs. 4 BbgSchulG). Alle übrigen Schulprogramme sind mit den staatlichen Schulämtern zu erörtern.

1.3 Jede Schule hat ein mehr oder weniger ausgeprägtes Profil, welches sich in pädagogischen oder strukturellen Besonderheiten ausdrücken kann. Zur Ausprägung des Schulprofils kann die Schule im Rahmen der Stundentafel eigene Schwerpunkte bilden.

1.4 Das Schulprogramm ist eine wichtige Grundlage für die Überprüfung schulischer Arbeit durch die Schule selbst (schulinterne Evaluation) und auch für die Qualitätssicherung durch Externe. Die Ergebnisse von Evaluationsmaßnahmen sind bei der Fortschreibung des Schulprogramms zu berücksichtigen.

1.5 Die Schule kann bei der Entwicklung und Fortschreibung des Schulprogramms sowie bei der schulinternen Evaluation Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen. Unterstützung leistet neben den zuständigen Schulrätinnen und Schulräten die Schulberatung im Beratungs- und Unterstützungssystem für die staatlichen Schulämter und Schulen (vgl. RS 29/02 vom 22.10.2002). Weiterhin können sich die Schulen von externen Beratern unterstützen lassen.

1.6 Die schulischen Mitwirkungsgremien sind im Prozess der Schulprogrammarbeit frühzeitig zu beteiligen. Die Schulkonferenz entscheidet mit Zustimmung der Mehrheit der von der Konferenz der Lehrkräfte entsandten Mitglieder abschließend über das Schulprogramm (§ 91 Abs. 2, Satz 1 BbgSchulG).

1.7 Anknüpfend an bisherige Schulprogrammerfahrungen im Land Brandenburg wird die systematische Schulprogrammentwicklung ausgebaut. Aus diesem Grund erfüllen bis zum Ende des Schuljahres 2006/07 alle Schulen den Auftrag, Schulprogramme zu erarbeiten und in der Folge regelmäßig fortzuschreiben. Das staatliche Schulamt kann Schulen, deren Standort perspektivisch nicht gesichert ist, von dieser Verpflichtung freistellen.

2. Schulprogramm und Schulprogrammarbeit

2.1 Das Schulprogramm ist ein schriftlich fixiertes Planungs- und Steuerungsinstrument, das in die pädagogische und qualitative Entwicklung der Schule eingebettet ist. Im Mittelpunkt jedes Schulprogramms steht die Verbesserung der Schulqualität, insbesondere der Unterrichtsqualität und der Förderung von Lernkompetenz in einem vereinbarten Zeitraum.

In einem Schulprogramm beschreibt die Schule auf der Grundlage der für sie konkret geltenden Vorgaben

- die Bedingungen ihrer Arbeit,

- ihre pädagogischen Ziele,

- Wege, die das Erreichen der Ziele ermöglichen sowie

- Verfahren, mit deren Hilfe geprüft wird, ob und wie die Ziele erreicht werden.

2.2 Schulprogrammarbeit ist ein gemeinsam geplanter, systematischer und längerfristiger Entwicklungsprozess, der die Erarbeitung, Evaluation und regelmäßige Fortschreibung eines Schulprogramms zum Ziel hat. Dies setzt einen umfassenden und transparenten Verständigungs- und Klärungsprozess aller Beteiligten, den Dialog mit dem staatlichen Schulamt sowie einen frühzeitigen Abstimmungsprozess mit dem Schulträger voraus.

3. Funktionen des Schulprogramms

3.1 Die Funktion des Schulprogramms als ein verbindliches Planungs- und Steuerungsinstrument für die schulische Arbeit nach innen besteht darin, die unterschiedlichen Aktivitäten und Vorhaben entsprechend den pädagogischen Zielsetzungen zu koordinieren, der schulischen Arbeit eine deutliche und begründete Orientierung zu geben und regelmäßige Formen der Ergebnisüberprüfung und -bewertung zu etablieren.

3.2 Die Funktion des Schulprogramms nach außen besteht darin, die Öffentlichkeit über pädagogische Konzeptionen, Bildungsangebote und Grundsätze der schulischen Arbeit zu informieren. Es dient der Dokumentation und Rechenschaftslegung der von der Schule geplanten und geleisteten Arbeit und kann für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler Orientierungs- und Entscheidungshilfen bei der Anwahl von Schulstandorten geben sowie für außerschulische Partner Kooperationsmöglichkeiten aufzeigen.

4. Prozessgestaltung von Schulprogrammarbeit

4.1 Schulprogrammarbeit ist ein langfristiger Lern- und Arbeitsprozess für alle, die an dieser Arbeit beteiligt sind. Bei der Prozessgestaltung sollen von vornherein folgende Planungsprinzipien berücksichtigt werden:

- an Bewährtes anknüpfen,

- breite Beteiligung sicherstellen,

- Informations-, Unterstützungs- und Beratungsangebote nutzen,

- Transparenz schaffen,

- Minimalkonsens herstellen und

- Verbindlichkeit durch Beschlussfassung gewährleisten.

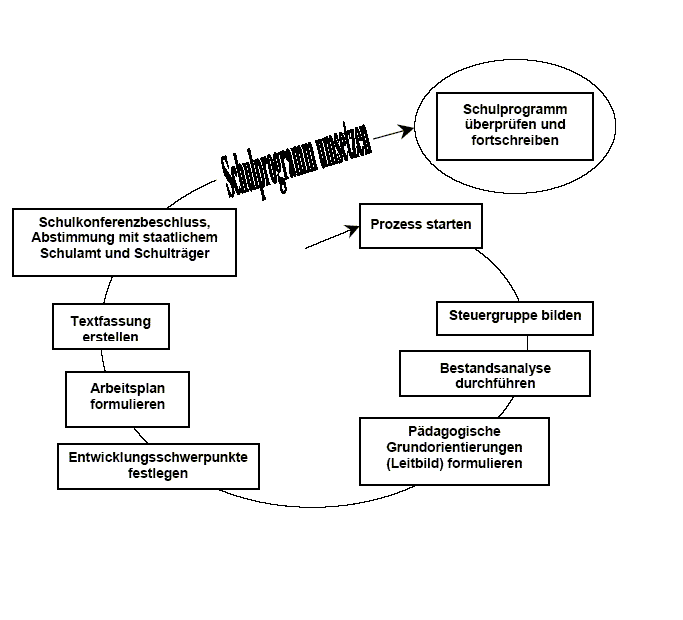

4.2 Bei der erstmaligen Schulprogrammarbeit lassen sich typische Phasen unterscheiden, die im nachfolgenden Schema dargestellt sind. Die Gewichtung und Zeitdauer der verschiedenen Phasen bestimmt die Schule. Zwischen den einzelnen Phasen sind interne Evaluationsmaßnahmen einzubinden und erforderliche Beschlüsse in den Gremien herbeizuführen.

4.3 Um den Prozess der Schulprogrammarbeit erfolgreich zu gestalten, sind u. a. folgende Bedingungen zu berücksichtigen:

4.3.1 Rolle und Verantwortung der Schulleiterin oder des Schulleiters

Die Schulleiterin oder der Schulleiter trägt im Rahmen der Gesamtverantwortung für die schulische Arbeit auch eine zentrale Verantwortung für die Schulprogrammarbeit. Hierbei hat sie oder er die Aufgabe, bei weitgehender Delegation und größtmöglicher Partizipation Schulprogrammarbeit zu befördern und den Entwicklungsprozess so zu beeinflussen, dass vorhandene Kompetenzen und bestehende Arbeitsstrukturen effektiv eingesetzt werden. Darüber hinaus stellt sie oder er eine frühzeitige Beteiligung von Schülerinnen und Schülern, Eltern und weiteren Kooperationspartnern sicher. Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt den Dialog mit dem staatlichen Schulamt und ist für die frühzeitige Abstimmung des Schulprogramms mit dem Schulträger verantwortlich. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann eine Gruppe (vgl. 4.3.2) beauftragen, den Schulprogrammprozess zu koordinieren und zu steuern. Die Schulleitung sollte in der Steuergruppe mitarbeiten, die Gruppe jedoch nicht leiten.

4.3.2 Steuergruppe

Die Steuergruppe übernimmt einen inhaltlich und zeitlich klar begrenzten Auftrag zur Koordination der Schulprogrammarbeit, der aus folgenden Teilaufgaben besteht:

- Erstellung eines konkreten Arbeitsplans (Aufgaben, Zuständigkeiten, Termine, Überprüfungen) für die einzelnen Erarbeitungsphasen,

- Sicherung eines transparenten Informationsflusses zwischen allen Beteiligten und Vorbereitung der Vorlagen für die Schulleiterin oder den Schulleiter zur Abstimmung in den schulischen Gremien sowie zur Abstimmung mit dem staatlichen Schulamt und dem Schulträger,

- ggf. Organisation der Bildung weiterer Arbeitsgruppen, Vernetzung der jeweiligen Teilgruppen und Dokumentation der Teilergebnisse,

- Erstellung des Schulprogrammtextes.

4.3.3 Rolle und Verantwortung der staatlichen Schulämter

Vor dem Hintergrund des gesetzlichen Auftrages zur Schulberatung nach § 129 Abs. 3 des BbgSchulG tragen die staatlichen Schulämter Verantwortung für die Unterstützung und Beratung der Einzelschule bei der Schulprogrammerarbeitung. In diesem Rahmen fördern die staatlichen Schulämter die Selbstständigkeit der Schulen und bieten der Schulleitung und den schulischen Gremien ihre Unterstützung und Beratung an. Die Aufgaben der Schulberatung gelten für alle Schulrätinnen und Schulräte und erfordern deshalb eine gemeinsame Verständigung zu abgestimmten Formen ihres schulaufsichtlichen Handelns. Die Schulrätinnen und Schulräte können sich dabei durch die im Beratungs- und Unterstützungssystem für die staatlichen Schulämter und Schulen (BUSS) eingesetzten Schulberater unterstützen lassen. Für das staatliche Schulamt liefert das Schulprogramm eine grundlegende Dokumentation der schulischen Arb eit und bildet die Grundlage für die Erörterung gemäß § 7 Abs. 2 des BbgSchulG. Das staatliche Schulamt gibt der Schule in geeigneter Weise Rückmeldungen zum Schulprogramm und den darin festgelegten pädagogischen Zielen.

5. Inhalte des Schulprogramms

5.1 Beschreibung der Ausgangslage der Schule (Bestandsanalyse)

Jedes Schulprogramm basiert auf einer Bestandsanalyse. Sie enthält

- relevante quantitative Daten über die Schule,

- qualitative Aussagen zu Stärken und Schwächen der bisherigen Schulentwicklung (Ist-Analyse),

- Beschreibung des Schulumfeldes sowie des Schulklimas,

- Aussagen zu den sozialen Bedingungen und Lernausgangslagen von Schülerinnen und Schülern,

- Einschätzung der quantitativen und qualitativen Ausstattung der Schule mit Lehrkräften und sonstigem pädagogischen Personal.

5.2 Formulierung pädagogischer Grundorientierungen der Schule (Leitbild)

Das Schulprogramm formuliert knappe Leitsätze, die sich auf folgende Bereiche von Schule beziehen:

- Bildung und Erziehung im Unterricht,

- Bildung und Erziehung im Schulleben,

- Kooperations- und Partizipationsstrukturen sowie

- Schulmanagement.

5.3 Festlegung von verbindlichen Entwicklungsschwerpunkten der pädagogischen Arbeit

Auf der Grundlage der Analyse der schulischen Ausgangslage leitet das Schulprogramm Konkretisierungsschritte für Entwicklungsschwerpunkte ab. Die Schule trifft zu folgenden Kernbereichen verbindliche Aussagen:

- pädagogische Ziele, Schwerpunkte und Organisationsformen in Unterricht, Erziehung, Beratung und Betreuung,

- Leitideen und Grundsätze zur Umsetzung der Rahmenlehrplanvorgaben zu einem schuleigenen Lehrplan einschließlich der Grundsätze zur Leistungsbewertung auf der Grundlage der schulischen Gremienbeschlüsse,

- Ausgestaltung der Schwerpunktbildung im Rahmen der Stundentafel und abweichender Organisationsformen,

- Evaluationskriterien, mit denen die Schule schulbezogene oder schulübergreifende Qualitätsstandards beurteilt und die Annäherung an die vereinbarten Ziele misst,

- Ziele und Formen der Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern sowie deren Erziehungsberechtigten hinsichtlich der gemeinsamen Verantwortung für Bildung und Erziehung,

- Rahmenbedingungen, Ziele und Inhalte der Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern,

- Kooperation zwischen Lehrkräften und dem sonstigen pädagogischen Personal und

- Beratungs- und Fortbildungsbedarf sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Organisations- und Personalentwicklung.

5.4 Formulierung eines Arbeitsplans

Der Arbeitsplan ist der unmittelbar umsetzungsbezogene Teil des Schulprogramms. Die Schule legt im Arbeitsplan für mindestens ein Schuljahr fest, wann sie mit welchen konkreten Maßnahmen die vereinbarten Entwicklungsschwerpunkte umsetzen und überprüfen will. Weiterhin werden im Arbeitsplan Zuständigkeiten benannt und konkrete Aufgabenverteilungen vorgenommen.

5.5 Aussagen zur schulinternen Evaluation

Die Schule überprüft in regelmäßigen Abständen den Erfolg ihrer pädagogischen Arbeit eigenständig. Die schulinternen Maßnahmen zur Ergebnis- und Prozessüberprüfung des Schulprogramms werden bereits zu Beginn der Entwicklung des Schulprogramms geplant und kommen in verschiedenen Phasen der Schulprogrammarbeit zum Einsatz. Die Schule beschreibt, welche der genannten Entwicklungsschwerpunkte wann, wie und durch wen evaluiert werden sollen. Es wird empfohlen, die interne Evaluation zunächst mit überschaubaren Maßnahmen zu beginnen, die sich auf ausgewählte Teilaspekte des Arbeitsplans beziehen. Die Schulen können sich dabei durch die im Beratungs- und Unterstützungssystem für die staatlichen Schulämter und Schulen (BUSS) eingesetzten Schulberater unterstützen lassen.

6. In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Dieses Rundschreiben tritt mit Wirkung vom 1. August 2004 in Kraft und am 31. Juli 2009 außer Kraft.

Verwaltungsvorschriften

Verwaltungsvorschriften