Suche

ARCHIV

Ausführungsvorschrift zur einheitlichen Anwendung der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (AVGebühren)

Ausführungsvorschrift zur einheitlichen Anwendung der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (AVGebühren)

vom 8. April 2014

Ministerium des Innern

Aktenzeichen 13-532-23

Inhaltsübersicht

§ 1 Anwendungsbereich

§ 2 Umsatzsteuer

§ 3 Gebühren- und Auslagenbefreiung

§ 4 Gebührenpflicht für juristische Personen

§ 5 Wertgebühr

§ 6 Zeitgebühr

§ 7 Auslagen

§ 8 Gebühren in besonderen Fällen

§ 9 Gebührenanspruch

§ 10 Gleichstellungsbestimmung

§ 11 Übergangsregelung

§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlagen: gesetzliche Sonderregelungen

verwaltungsrechtliche Hinweise

Allgemeines

Aufgrund § 3 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit § 7 Absatz 1, Nummer 1, § 9 Satz 2 und § 18 Absatz 2, Satz 2 des Gebührengesetzes für das Land Brandenburg vom 7. Juli 2009 (GVBl. I S. 246) verordnet der Minister des Innern:

Zitierhinweise

Die Vermessungsgebührenordnung muss auf Kostenbescheiden sowie in Gebührenvorgängen zitiert werden. Die Zitierung mit der Normal-Form ist dabei ausreichend. In besonderen Fällen ist die Lang-Form zu verwenden. Nach jeder Novellierung ist der Halbsatz “ …, (zuletzt - erst ab der zweiten Änderung) geändert durch die Verordnung vom TT.MM.JJJJ (GVBl. II Nr. XX/JJJJ)“ in der jeweils aktuellen Form zu ergänzen.

Normal-Form: Vermessungsgebührenordnung vom 16.09.2011 (GVBl. II Nr. 55), geändert durch die Verordnung vom 19.07.2013 (GVBl. II Nr. 59).

Lang-Form: Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (Vermessungsgebührenordnung - VermGebO) vom 16.09.2011 (GVBl. II Nr. 55), geändert durch die Verordnung vom 19.07.2013 (GVBl. II Nr. 59).

Die Vermessungsgebührenordnung vom 16.09.2011 ist durch Artikel 1 der ersten Verordnung zur Änderung der Vermessungsgebührenordnung vom 19.07.2013 (GVBl. II Nr. 59 vom 24.07.2013) geändert worden und durch Artikel 2 am Tage nach der Veröffentlichung (25.07.2013) In Kraft getreten.

§ 1

Anwendungsbereich

Für die in der Anlage (Gebührentarif) aufgeführten öffentlichen Leistungen der Aufgabenträger des amtlichen Vermessungswesens sind Gebühren nach den dort genannten Gebührensätzen zu erheben.

Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich der Verordnung erstreckt sich auf öffentliche Leistungen - also die hoheitlichen, öffentlich-rechtlichen Tätigkeiten (Amtshandlungen) - der benannten Aufgabenträger des amtlichen Vermessungswesens (§ 26 BbgVermG). Die Aufgabenträger des amtlichen Vermessungswesens sind Behörden im Sinne des § 2 Abs. 4 GebGBbg. Für jede Amtshandlung ist ein Antrag erforderlich.

Die Gebühren und Auslagen werden dem Schuldner mit einem Kostenbescheid bekannt gegeben. In dem Kostenbescheid ist das aktuelle Gebührenrecht zu zitieren.

Gebühren nach dieser Verordnung für hoheitliche Vermessungsleistungen und Entgelte nach Regeln für fiskalische Tätigkeiten müssen grundsätzlich getrennt durch Bescheid bzw. durch Rechnung festgesetzt und beigetrieben werden. Mit einem hoheitlichen Gebührenbescheid können grundsätzlich keine privatrechtlichen Entgelte erhoben werden. Ein Sonderfall liegt vor, wenn es sich um Auslagen für Tätigkeiten Dritter, welche für die hoheitliche Entscheidung erforderlich waren, handelt; § 9 Gebührengesetz für das Land Brandenburg - GebGBbg).

Ein Gebührenanspruch besteht nicht, wenn die erbrachten Leistungen weder dem Antrag noch der Pflichterfüllung des Eigentümers entsprechen.

Öffentliche Leistung

Eine öffentliche Leistung ist die besondere öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit (Amtshandlung) einer Behörde, für die Gebühren zu erheben sind. Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die aus Anlass individuell zurechenbarer, öffentlicher Leistungen dem Gebührenschuldner durch diese Gebührenordnung auferlegt werden und dazu bestimmt sind, in Anknüpfung an diese Leistung deren Kosten ganz oder teilweise zu decken.

Gebührentarif

Der Gebührentarif beschreibt als Leistungskatalog die Gegenstände (Amtshandlungen), für die eine Gebühr erhoben wird. Die ausgewiesene Gebühr für den einzelnen Gegenstand berücksichtigt die Regelleistungen, die mit der öffentlichen Leistung verbunden sind.

Antrag

Der Antrag ist eine Willenserklärung einer natürlichen oder juristischen Person zur Ausführung einer bestimmten öffentlichen Leistung einer Behörde zum eigenen Nutzen, für die eine Gebühr nach den Tarifen dieser Verordnung zu erheben ist. Jede beantragte Amtshandlung ist gebührentechnisch einzeln abzurechnen. In der Umgangssprache wird anstatt des Antrags oftmals auch der Ausdruck "Auftrag" verwendet. Der Antrag muss hinreichend bestimmt sein, d.h. es muss zweifelsfrei sein, welche Amtshandlung wo ausgeführt werden soll (Bezeichnung des Flurstücks, die Art der öffentlichen Leistung, die Abrechnungsparameter, Bezeichnung des Ausführungsortes ggf. mithilfe einer Skizze). Werden gleichzeitig mehrere Amtshandlungen beantragt, sind diese auch mehrere Anträge, für die jeweils eine Gebühr zu erheben ist. Die Regelungen der Tarifstellen 4.3 und 7 bleiben hiervon unberührt. Gebühren für mehrere Amtshandlungen können in einem Kostenbescheid gemeinsam festgesetzt werden.

§ 2

Umsatzsteuer

Soweit die öffentlichen Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, werden die Gebühren und Auslagen nach dieser Verordnung zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer erhoben.

Umsatzsteuer

In den Gebührensätzen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten. Sie muss zusätzlich für umsatzsteuerpflichtige Amtshandlungen erhoben werden. Der Umsatzsteuer unterliegen nach Sinn und Zweck des Umsatzsteuergesetzes solche Tätigkeiten der Katasterbehörden, die nach ihrer Art auch von den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren ausgeübt werden dürfen (Umsatzsteuer-Hinweise, UstHw). Hierzu gehört aufgrund der Regelung des § 26 BbgVermG auch die Erteilung der Vermessungsunterlagen, aber nicht die Übernahme von Vermessungsschriften.

Bei den Gebühren, die nach dem Zeitaufwand zu erheben sind, ist die Umsatzsteuer nur bei den Amtshandlungen zu erheben, die den o. g. Kriterien entsprechen.

§ 3

Gebühren- und Auslagenbefreiung

Gebühren und Auslagen werden nicht erhoben für öffentliche Leistungen, die

- im Zuge der Zusammenarbeit des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg und der Katasterbehörden sowie der Katasterbehörden untereinander anfallen oder

- der Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster dienen.

Zusammenarbeit LGB und KB

Die kostenfreien öffentlichen Leistungen ergeben sich aus der engen Zusammenarbeit zwischen der LGB und den Katasterbehörden sowie der Katasterbehörden untereinander bei der Erfüllung ihrer gesetzlich definierten Aufgaben (§ 26 BbgVermG). Für dieses gegenseitige Zuarbeiten werden keine Gebühren und Auslagen erhoben.

Übereinstimmung mit dem Grundbuch

Die Grundlage für die Eintragung und Benennung der Grundstücke im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs ist gemäß § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung das amtliche Verzeichnis (Liegenschaftskataster). Das Liegenschaftskataster führt nachrichtlich die Eigentumsangaben des Grundbuchs. Die Verknüpfung der Benennung der Grundstücke im Liegenschaftskataster und den Eintragungen der Eigentümer in Abteilung I des Grundbuchs gewährleistet die Eigentumssicherung am Grund und Boden. Deshalb müssen die Angaben in Grundbuch und Kataster stets in Übereinstimmung gehalten werden. Das Verfahren für die Erhaltung der Übereinstimmung zwischen dem Grundbuch und dem Liegenschaftskataster ist in der Gemeinsamen Allgemeinen Verfügung des Ministers des Innern und der Ministerin der Justiz vom 2. März 2009 (ABl. S. 537) (3850 E-II.4/01) geändert durch die Gemeinsame Allgemeine Verfügung des Ministers der Justiz und des Ministers des Innern zur Änderung der Gemeinsamen Allgemeinen Verfügung vom 2. März 2009 vom 30. Oktober 2013 (3850-II.015), Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 51 vom 11. Dezember 2013 festgelegt.

Ein weiteres gemeinsames Anliegen von Grundbuch und Kataster ist die systematische Verminderung der Buchungseinheiten zur Förderung der Übersichtlichkeit. Für die Beurkundungen und Beglaubigungen zur Vereinigung oder Teilung von Grundstücken werden deshalb Gebühren nicht erhoben (§ 20 Abs. 3 BbgVermG). Analog erhebt auch die freiwillige Gerichtsbarkeit gemäß Kostenverzeichnis (Anlage 1), Hauptabschnitt 4, Gebühren-Nr. 14160 Abs. 3 des Gesetzes über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare (Gerichts- und Notarkostengesetz - GNotKG), keine Gebühren für die Eintragung der Vereinigung mehrerer Grundstücke zu einem Grundstück und für die Zuschreibung eines oder mehrerer Grundstücke zu einem anderen Grundstück als dessen Bestandteil, einschließlich hierzu notwendiger Grundstücksteilungen und der Aufnahme des erforderlichen Antrags durch das Grundbuchamt, wenn die das amtliche Verzeichnis (§ 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung) führende Behörde (Katasterbehörde) bescheinigt, dass die Grundstücke örtlich und wirtschaftlich ein einheitliches Grundstück darstellen oder die Grundstücke zu einem Hof gehören. Die Bescheinigung ist direkt von der Katasterbehörde zusammen mit dem Vereinigungsantrag an das Grundbuchamt zu senden. Vereinigungsanträge von ÖbVI können kostenfrei über die Katasterbehörde beim Grundbuchamt eingereicht werden. Auf die Verfahrensvorschriften zur Beurkundung und Beglaubigung von Anträgen auf Vereinigung oder Teilung von Grundstücken wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.

§ 4

Gebührenpflicht für juristische Personen

Für öffentliche Leistungen der Aufgabenträger des amtlichen Vermessungswesens bleiben die in § 8 Abs. 1 Gebührengesetz für das Land Brandenburg genannten juristischen Personen des öffentlichen Rechts und Stiftungen des bürgerlichen Rechts zur Zahlung von Gebühren verpflichtet.

Gebührenpflicht

Der § 8 GebGBbg regelt die persönliche Gebührenbefreiung. Nach § 8 Abs. 1 werden die juristischen Personen des öffentlichen Rechts und rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts von der Zahlung von Gebühren befreit. § 3 Abs. 2 GebGBbg ermächtigt den Verordnungsgeber, die persönliche Gebührenfreiheit einzuschränken bzw. ganz aufzuheben. Von dieser Ermächtigung wurde hier Gebrauch gemacht. Danach sind alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts und die Stiftungen des bürgerlichen Rechts bei öffentlichen Leistungen des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) sowie der Katasterbehörden zur Zahlung der Gebühren nach dieser Verordnung verpflichtet. Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure sind beliehene Unternehmer. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 8 GebGBbg gilt die persönliche Gebührenbefreiung nach § 8 Abs. 1 GebGBbg nicht für Leistungen von Beliehenen. Sonderregelungen und Gebühren für Widerspruchsbescheide, die gemäß § 18 GebGBbg erhoben werden, bleiben hiervon unberührt.

Juristische Personen des öffentlichen Rechts

Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind Rechtssubjekte, die auf öffentlich-rechtlichem und auf privatrechtlichem Gebiet Rechtsfähigkeit besitzen. Sie haben das Recht der Selbstverwaltung und unterstehen staatlicher Aufsicht. Sie werden eingeteilt in Körperschaften (z. B. Universitäten) bzw. Gebietskörperschaften (z. B. Gemeinden, Landkreise), Anstalten (z. B. öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalten) und Stiftungen (z. B. Stiftung Preußischer Kulturbesitz) des öffentlichen Rechts.

Stiftungen des bürgerlichen Rechts

Rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts sind Rechtsubjekte, die auf privatrechtlichem Gebiet Rechtsfähigkeit besitzen. Sie sind nach § 8 Abs. 1 Nr. 8 GebGBbg persönlich von Gebühren befreit, wenn sie ihren Sitz im Land Brandenburg haben. Ihre Benennung in § 4 VermGebO stellt klar, dass auch diese Stiftungen von der Einschränkung der persönlichen Befreiungen nach § 3 Abs. 2 GebGBbg erfasst sind.

§ 5

Wertgebühr

(1) Ist eine Gebühr nach dem Wert des Bodens zu berechnen, so ist der Bodenrichtwert zu Grunde zu legen. Ist kein geeigneter Bodenrichtwert vorhanden, ist die Gebühr nach dem Verkehrswert zu berechnen.

(2) Ist eine Gebühr nach dem Wert einer baulichen Anlage zu berechnen, so ist der Wert der fertigen baulichen Anlage zu Grunde zu legen.

(3) Der Gebührenschuldner hat auf Verlangen den Wert nachzuweisen. Wird der Nachweis nicht oder unzureichend erbracht, so schätzt die gebührenerhebende Behörde den Wert. Gegebenenfalls ist auf Kosten des Gebührenschuldners ein Sachverständiger hinzuzuziehen.

Wert des Bodens

Dem Begriff “Wert“ wohnt die Bemessung oder Einschätzung einer Sache inne. Für den Grund und Boden eines unbebauten Grundstücks wird er als Bodenwert bezeichnet. Der Ermittlung des Bodenwertes ist der Bodenrichtwert zu Grunde zu legen. Der Wert des Bodens ist auf der Grundlage des aktuellen Bodenrichtwertes zu ermitteln. Ist kein geeigneter Bodenrichtwert vorhanden, ist die Gebühr nach dem Verkehrswert zu berechnen.

Bodenrichtwert

Der Bodenrichtwert (§ 196 Abs. 1 BauGB) ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach ihren Grundstücksmerkmalen (§ 4 Abs. 2 ImmoWertV), insbesondere nach Art und Maß der Nutzbarkeit (§ 6 Abs. 1 ImmoWertV) weitgehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse (§ 3 Abs. 2 ImmoWertV) vorliegen. Die Bodenrichtwerte werden online im Brandenburg-Viewer auf der Seite der LGB (http://www.geobasis-bb.de/bb-viewer.htm) kostenfrei zur Ansicht zur Verfügung gestellt.

Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn die Merkmale des Bodenrichtwertgrundstücks hinreichend mit denen des Antragsflurstücks übereinstimmen. Dieses ist z. B. nicht der Fall, wenn sich der Bodenrichtwert auf Bauland bezieht und Gartenland zu vermessen ist oder wenn das Flurstück durch Planfeststellungsverfahren (Infrastrukturanlagen, Bergbau, usw.) in Anspruch genommen wird und dadurch eine andere Qualität erhält, die nicht mehr dem Bodenrichtwertgrundstück entspricht (z. B. Bauland wird für den Ausbau einer Straße in Anspruch genommen: hier ist bei der Vermessung der Straße der Wert für Straßenlandan zusetzen).

Verkehrswert

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der im Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre (§ 194 BauGB).

Der Verkehrswert ist für die Gebührenberechnung zum Zeitpunkt der Beendigung der Amtshandlung zu bemessen (§ 10 GebGBbg). In Abhängigkeit von dem jeweiligen Entwicklungszustand des Baugebietes (Rohbauland, baureifes Land, erschließungsbeitragspflichtig oder -frei) kann es auftreten, dass bezüglich der Gebührenberechnung für ein größeres Baugebiet von der ersten örtlichen Vermessung bis hin zur Übernahme der Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster unterschiedliche Verkehrswerte zugrunde gelegt werden müssen. Während der Verkehrswert der für die Bebauung vorgesehenen Flächen im Regelfall steigen dürfte, wird er bei den als Straßenland vorgesehenen Flächen fallen, da diese Gemeinbedarfsflächen in letzter Konsequenz weitestgehend dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entzogen werden.

Wert der baulichen Anlage

Der Zeitpunkt der Wertfeststellung für die Gebührenfestsetzung ist grundsätzlich der Zeitpunkt der Beendigung der Amtshandlung (§ 10 GebGBbg). Im Falle der Einmessung einer baulichen Anlage, die nach § 23 Abs. 2 Satz 2 BbgVermG regelmäßig vor der endgültigen Fertigstellung der baulichen Anlage vorgenommen wird, ist zu beachten, dass die VermGebO auf den Wert der fertigen baulichen Anlage abstellt, zum Beispiel auf ein bezugsfertiges Wohngebäude. Dies gilt auch, wenn die bauliche Anlage zum Zeitpunkt der Beendigung der Amtshandlung noch nicht fertig gestellt ist.

Der Wert der baulichen Anlage ist der Verkehrswert des Grundstücks abzüglich des Bodenwertes.

Der Wert der baulichen Anlage entspricht daher nur bei Neubauten in der Regel den Normalherstellungskosten des Gebäudes. Bei Einmessungen baulicher Anlagen, die mehrere Jahre nach der Fertigstellung erfolgen, ist entsprechend dem Grundsatz des § 10 GebGBbg der Wert zum Zeitpunkt der Beendigung der öffentlichen Leistung anzuhalten, also der Zeitwert der baulichen Anlage. Dabei sind einerseits alle nachträglich vorgenommen Änderungen an der baulichen Anlage und andererseits die Alterswertminderung (Abschreibung) zu berücksichtigen. Die wirtschaftliche Abschreibung von industriellen baulichen Anlagen bleibt außer Betracht. Der Zeitwert von industriellen baulichen Anlagen ist von der Vermessungsstelle nach sachverständigen Gesichtspunkten zu schätzen.

Bei Funktionsgebäuden gehören auch die technischen baulichen Bestandteile zum Wert der baulichen Anlage, wenn sie fest mit dieser verbunden sind. Zum Beispiel ist bei einem Bahnhof nicht nur die äußere bauliche Hülle wertmäßig zu berücksichtigen, sondern auch die Wertanteile der Ladenstraße (ohne mobile Einrichtungen und Verkaufsauslagen), Rolltreppen, Anzeigetafeln, Gleisanlagen etc. Sinngemäß ist bei anderen technischen Anlagen vorzugehen und bauliche Bestandteile wertmäßig anzusetzen. Für die Zweckbestimmung unerlässliche Bauteile sind z. B.:

- bei einem Windkraftrad - der Generator

- bei einem Trafohäuschen - der Transformator

- bei einer Brücke - alle Bestandteile einer Brücke

- bei einer Fabrikhalle - fest verbaute Lüftungs- und Klimaanlagen, jedoch keine Produktionsmaschinen

Bei nicht mehr gebrauchsfähigen baulichen Anlagen (die Schlossruine, den stillgelegten Industriebau, das leerstehende Wohngebäude) ist ebenfalls auf den Zeitwert unter der Annahme einer weiteren Nutzung abzustellen.

Der Wert einer bestehenden baulichen Anlage ist sachverständig zu schätzen, ohne eine Umsatzsteuer zu berücksichtigen.

Wird der Wert über die Methoden der Wertermittlung ermittelt, findet die Umsatzsteuer keine zusätzliche Beachtung. Bei der Ermittlung des Wertes von neu errichteten baulichen Anlagen über die Normalherstellungskosten sind diese Normalherstellungskosten einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen.

Wertnachweis

Ist kein geeigneter Bodenrichtwert vorhanden, hat der Gebührenschuldner auf Verlangen den Bodenwert bzw. Wert der baulichen Anlage nachzuweisen. Im Allgemeinen gilt der Nachweis bei Vorlage eines Kaufvertrages oder einer Gebäudeversicherung als erbracht.

Unzureichender Nachweis

Die Entscheidung über die Eignung des Nachweises liegt im Ermessen der Behörde. Die Behörde ist bei einem unzureichenden Nachweis verpflichtet, den Wert ggf. mithilfe eines Sachverständigen zu schätzen.

Schätzung

Es liegt im Wesen einer Schätzung, dass sie nicht oder nur rein zufällig zu einem exakt der Wirklichkeit entsprechenden Ergebnis führen kann. Der Behörde, die sich des Hilfsmittels der Schätzung bedient, muss ein Schätzungsspielraum zugebilligt werden, innerhalb dessen sie die Schätzung noch nicht fehlerhaft vornimmt. Fehlerhaft und damit rechtswidrig ist nur die Überschreitung der äußeren Grenzen dieses Schätzungsspielraumes.

Als Grundlage für die Schätzung von Bodenwerten eignen sich in besonderem Maße die von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte ermittelten Bodenrichtwerte. Da die Bodenrichtwerte nach festgelegten Grundsätzen ermittelt werden, ist die Richtigkeit eines ausgewiesenen Bodenrichtwertes zumindest für Grundstücke mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wertverhältnissen gewährleistet. Weichen die maßgeblichen wertbestimmenden Merkmale des zu schätzenden Grundstücks von dem Richtwertgrundstück erheblich ab, so ist dies bei der Schätzung des Bodenwertes zu berücksichtigen.

Liegen keine Bodenrichtwerte für das betreffende Grundstück vor, so sind die Bodenrichtwerte vergleichbarer Grundstücke für die Schätzung heranzuziehen (Urteil, VG Minden, 9 K 1725/84; Urteil, VG Aachen, 2 K 1777/84).

Sachverständiger

Die Tätigkeit als Sachverständiger stellt keinen eigenen Beruf, sondern einen Berufszweig in einem ganz speziellen Fachgebiet dar. Es gibt weder eine gesetzliche Normierung noch spezifische Ausbildungsmöglichkeiten. Die abgeschlossene Ausbildung als Techniker oder Ingenieur, eine langjährige berufspraktische Erfahrung, der fortgesetzte Bezug zur Praxis, die ständige Auseinandersetzung mit der technischen Weiterentwicklung im jeweiligen Berufsfeld, dem jeweils neuesten Stand der Technik und den dazugehörenden Regelungen (Normen) werden allgemein als Grundvoraussetzung für eine Sachverständigentätigkeit angesehen. Eine spezielle Zulassung ist hierzu nicht erforderlich. Der Begriff "Sachverständiger" ist also im Gegensatz zu den Begriffen "Ingenieur", “Architekt”, “Rechtsanwalt" und vielen anderen Berufsbezeichnungen nicht gesetzlich geschützt.

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige hat nach den Sachverständigenverordnungen der Kammern eine Reihe von besonderen Pflichten. Er muss grundsätzlich jedermann als Sachverständiger zur Verfügung stehen, er muss neutral sein und ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken werden von der Industrie- und Handwerkskammer (IHK) bestellt. Die Bezeichnung ist geschützt.

§ 6

Zeitgebühr

(1) Sind Gebühren nach dem Zeitaufwand zu berechnen, sind der Gebührenrechnung jeder außen- oder innendienstlich begonnenen halben Stunde zu Grunde zu legen

- für den Leiter der Katasterbehörde 45 Euro,

- für den Präsidenten des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg 45 Euro,

- für den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur 45 Euro,

- für eine vermessungstechnische Fachkraft 40 Euro oder

- für eine Hilfskraft 25 Euro.

(2) Der Zeitaufwand bestimmt sich nach der Arbeitszeit, die von einer entsprechend ausgebildeten Dienstkraft benötigt wird, einschließlich der unvermeidbaren Reisezeiten.

Gebühren nach dem Zeitaufwand

Die Höhe der Stundensätze berücksichtigt die erforderliche kostenintensive technische Ausrüstung der Behörden zur vorschriftenkonformen Aufgabenwahrnehmung z. B. bei der Nutzung der Satellitentechnologie und moderner IT-Systeme für die durchgängige elektronische Abwicklung der Vermessungsgeschäfte unter Nutzung von Online-Diensten. Diese Hochtechnologie ermöglicht es, zweckmäßig, wirtschaftlich und kostenbewusst zu arbeiten. Sie führt nachweislich zu deutlich reduzierten Arbeitszeiten und damit im Endergebnis für den Kunden trotz der Höhe der Stundensätze zu angemessenen Kosten.

Für Amtshandlungen, für die der Gebührentarif die “Zeitgebühr“ vorsieht, sind die Regelungen des § 6 VermGebO anzuwenden. Hier besteht keine Obergrenze.

Die Entgelte nach dem Zeitaufwand im VermEVz enthalten die Umsatzsteuer. Die vergleichbare Zeitgebühr in der VermGebO enthält keine Umsatzsteuer. Gemäß § 2 VermGebO ist hier die Umsatzsteuer nur bei den steuerpflichtigen Amtshandlungen zu erheben.

Leiter der Katasterbehörde, der Präsident der LGB bzw. der ÖbVI

Diese Personen verfügen zum einen über eine besondere Qualifikation und nehmen zum anderen Aufgaben wahr, die entsprechend ihrer Funktion erhebliche Eigenverantwortlichkeit und Führungs- bzw. unternehmerische Verantwortung erfordern. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben gelten die Stundensätze daher auch für die Vertretung.

Vermessungstechnische Fachkraft

Die vermessungstechnische Fachkraft ist eine Person, die eine vermessungstechnische Ausbildung abgeschlossen hat und in diesem Fachbereich über besondere Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. Sie trägt die Verantwortung für ihr Handeln in Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben. Wird eine Leitungskraft nach Nr. 1 bis Nr. 3 als vermessungstechnische Fachkraft eingesetzt, ist sie auch kostenrechtlich als vermessungstechnische Fachkraft nach Nr. 4 zu behandeln.

Hilfskraft

Ein Messgehilfe ist eine für vermessungstechnische Hilfsarbeiten eingesetzte Person. Eine abgeschlossene vermessungstechnische Berufsausbildung liegt nicht vor. Wird eine Leitungskraft nach Nr. 1 bis Nr. 3 oder eine vermessungstechnische Fachkraft nach Nr. 4 als Messgehilfe eingesetzt, ist sie auch kostenrechtlich als Hilfskraft nach Nr. 5 zu behandeln.

§ 7

Auslagen

(1) An Auslagen sind vom Gebührenschuldner zu erstatten

- in Verbindung mit öffentlichen Leistungen verauslagte Gebühren,

- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und öffentliche Zustellungen,

- Mehrkosten, die durch Sonderwünsche des Antragstellers entstehen.

(2) Alle weiteren Auslagen, die mit der öffentlichen Leistung notwendig werden, sind mit der Gebühr abgegolten.

(3) Wenn für eine öffentliche Leistung Gebührenfreiheit besteht oder von der Gebührenerhebung ganz oder teilweise abgesehen wird, sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, neben den in Absatz 1 auch die in § 9 Gebührengesetz für das Land Brandenburg aufgeführten Auslagen zu erstatten.

Verauslagte Gebühren

Alle Gebühren, die für die Erfüllung des Antrages notwendigerweise anfallen, sind vom Kostenschuldner zu erstatten. Hierzu gehören auch die Gebühren, die eine Behörde für den Kostenschuldner verauslagt, also vorgestreckt hat. Insbesondere sind das die Gebühren der Katasterbehörden für die Vorbereitung von Vermessungsunterlagen (vgl. zur Umsatzsteuerpflicht § 2 - Umsatzsteuer). Auslagen, die in § 9 GebGBbg genannt werden, sind in den Tarifen enthalten und fallen nicht unter die Nr. 1 dieses Absatzes.

Öffentliche Bekanntmachung

Das Verfahren wird angewandt im Zuge der Offenlegung im Zusammenhang mit der Neueinrichtung und umfangreichen Fortführung des Liegenschaftskatasters sowie der Offenlegung der Grenzniederschrift.

Öffentliche Zustellung

Die öffentliche Zustellung nach dem Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) ist ein Sonderfall und die ultima ratio des Zustellungsverfahrens. An sie werden im Hinblick auf den Nachweis der allgemeinen Unbekanntheit sehr hohe Anforderungen gestellt (siehe auch Erläuterungen zu Nr. 12.3 der Liegenschaftsvermessungsvorschrift - VVLiegVerm).

Sonderwünsche des Antragstellers

Sonderwünsche liegen vor, wenn die beantragte Leistung der den Gebührentarifen zugrunde liegenden Standards abweicht. Dieses können Auszüge in einem speziellen Datenformat oder Informationen auf einem besonderen Datenträger ebenso sein, wie der Wunsch, das Antragsziel durch Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit schneller zu erreichen.

Mit der Gebühr abgegolten

Um den Verwaltungsaufwand zur Berechnung von Auslagen weitgehend zu vermeiden, hat der Verordnungsgeber die bei der Bearbeitung eines Antrags regelmäßig auftretenden Auslagen in die Gebühr einbezogen. In § 7 VermGebO sind deshalb nur die Auslagen aufgeführt, die nicht mit der Gebühr für eine Amtshandlung abgegolten und somit vom Gebührenschuldner gesondert zu erstatten sind.

§ 8

Gebühren in besonderen Fällen

(1) Kann die Bearbeitung eines Antrags wegen Uneinigkeit der Beteiligten oder aus anderen Gründen, welche die Behörde nicht zu vertreten hat, nicht beendet werden, ist § 17 des Gebührengesetzes für das Land Brandenburg entsprechend anzuwenden.

(2) Wird eine vorzeitig beendete öffentliche Leistung auf erneuten Antrag hin oder nach Wegfall des Hindernisses fortgesetzt, so sind bereits entstandene Gebühren insoweit anzurechnen, als durch die frühere Teilleistung Arbeitsaufwand eingespart wird.

(3) Gebühren für öffentliche Leistungen, für die im Gebührentarif eine besondere Gebühr nicht vorgesehen ist, werden nach der benötigten Zeit in Verbindung mit den Gebührensätzen des § 6 erhoben. Diese Gebühr darf die Höhe von 1.000 Euro nicht überschreiten.

Uneinigkeit der Beteiligten

Die Uneinigkeit der Beteiligten im Grenzfeststellungsverfahren kann dazu führen, dass die beantragte Liegenschaftsvermessung nicht zum Abschluss gebracht werden kann. § 17 des Gebührengesetzes für das Land Brandenburg ist in diesen Fällen entsprechend anzuwenden.

Anrechnung von Gebühren

Der Verordnungsgeber berücksichtigt mit der Gebührenregelung bereits geleistete und bezahlte Arbeiten.

Auffangtarif

Der Absatz 3 ermöglicht die Kostenberechnung für Leistungen, die der Gebührentarif nicht spezifiziert ausweist. Die Regelung dient daher vorrangig als Auffangtarif für nicht vom Gebührentarif erfasste Leistungen und kann alleine oder in Kombination mit pauschalierten Gebührensätzen zur Anwendung kommen. Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich nach dem Zeitaufwand (§ 6 VermGebO). Die Gebühr für eine Amtshandlung darf 1.000 Euro nicht überschreiten.

Die Gebührenermäßigung aus Billigkeitsgründen (§ 20 GebGBbg) bleibt hiervon unbenommen.

§ 9

Gebührenanspruch

Werden Geobasisinformationen aus dem Liegenschaftskataster nicht von einer Katasterbehörde bereitgestellt, stehen der Katasterbehörde, die die Daten führt, und der bereitstellenden Behörde die Gebühren, die nach dem Gebührentarif festzusetzen sind, zu gleichen Anteilen zu.

Gebührenanspruch

Daten und Informationen können nach § 26 BbgVermG auch von Behörden erteilt werden, die nicht originär für die Führung dieser Daten zuständig sind. Da die Gebühren von der Behörde vereinnahmt werden, die eine kostenpflichtige Amtshandlung vornimmt (§ 11 GebGBbg), hat der Verordnungsgeber die Aufteilung der Gebühreneinnahmen in Verbindung mit § 13 GebGBbg geregelt und so Datenführung wie Datenabgabe gleichermaßen gewürdigt.

Alle an der öffentlichen Leistung beteiligten Behörden erhalten den gleichen Gebührenanteil. Die Behörde, die die Gebühren festsetzt, den Kostenbescheid erstellt und die Gebühren vereinnahmt, trägt die Verantwortung für die richtige Anwendung der Gebührenordnung. Wenn mehr als zwei Behörden an der öffentlichen Leistung beteiligt sind, werden die vereinnahmten Gebühren zu gleichen Teilen auf die beteiligten Behörden aufgeteilt. Zur Verdeutlichung dient folgendes Beispiel: Von der LGB werden kreisübergreifende Geobasisinformationen für fünf Landkreise bereitgestellt. Insgesamt sind somit sechs Behörden (LGB und fünf Landkreise) beteiligt. Jede Behörde erhält ein Sechstel der vereinnahmten Gesamtgebühr.

§ 10

Gleichstellungsbestimmung

Die in dieser Verordnung und im Gebührentarif verwendeten Funktions-, Status- und anderen Bezeichnungen gelten für Frauen und Männer.

§ 11

(aufgehoben)

Die Übergansregelung wurde mit der Änderungsverordnung vom 19.07.2013 aufgehoben. Sie regelte den Gebührenübergang von der VermGebKO vom 22.07.1999 (GVBl. II S. 441) in der Fassung der letzten Änderung vom 12.01.2004 (GVBl. II S. 107) auf die VermGebO vom 16.09.2011 (GVBL II. Nr. 55). Danach waren die Reglungen nur für Amtshandlungen, die vor dem 01.10.2011 beantragt und bis zum Inkrafttreten der Änderungsverordnung abgeschlossen waren, anwendbar. Knapp zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der Ursprungsverordnung 2011 müssen nun auch die noch offenen Anträge, die vor dem 01.10.2011 beantragt und noch nicht abgeschlossen sind, eine Gebührenerhöhung in Kauf nehmen. Dies ist auch aus wirtschaftlichen Gründen gegenüber der ausführenden Vermessungsstelle notwendig.

Die Änderungsverordnung selbst hat keine Übergangsregelung, die den Übergang von der Ursprungsverordnung 2011 zu den geänderten Tarifen der Änderungsverordnung 2013 regelt. Der Wegfall des § 11 hat für den Übergang zur Änderungsverordnung keine Bedeutung, weil er nicht auf die Änderungen der Änderungsverordnung 2013 anwendbar gewesen wäre.

Die Gebühren- und Auslagenschuld entsteht mit der Beendigung der Amtshandlung (§ 10 GebGBbg). Das Gebührengesetz sieht keinen besonderen Übergang bei Änderungen der Gebührentarife vor und ermächtigt auch den Verordnungsgeber nicht, einen Übergang selbst zu regeln. Alle Amtshandlungen, die nach dem 24.07.2013 beendet wurden, sind nach den Tarifen der VermGebO in der Fassung der Änderungsverordnung 2013 abzurechnen.

Auch für Amtshandlungen, die bis zur Veröffentlichung des Gebührengesetzes für das Land Brandenburg am 15.07.2009 beantragt und noch nicht beendet waren, gilt das Ende der Amtshandlung als Zeitpunkt der Entstehung der Gebührenschuld (§ 10 GebGBbg). Die Gebühren für diese Anträge und alle anderen Anträgen sind nach den aktuellen Tarifen festzusetzen.

§ 12

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Vermessungsgebühren- und Kostenordnung vom 22. Juli 1999 (GVBl. II S. 441), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 12. Januar 2004 (GVBl. II S. 107) außer Kraft.

Inkrafttreten

Die Verordnung ist im Gesetz- und Verordnungsblatt Teil II für das Land Brandenburg Nr. 55 am 21.09.2011 verkündet worden und trat am 01.10.2011 in Kraft.

Die Vermessungsgebührenordnung vom 16.09.2011 ist durch Artikel 1 der ersten Verordnung zur Änderung der Vermessungsgebührenordnung vom 19.07.2013 (GVBl. II Nr. 59 vom 24.07.2013) geändert worden. Gemäß Artikel 2 ist die Änderungsverordnung am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft getreten. Alle Amtshandlungen, die nach dem 24.07.2013 beendet wurden, sind mit den Tarifen der Änderungsverordnung 2013 abzurechnen.

Vor dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung abgeschlossene Amtshandlungen (z. B. Ausfertigung von Vermessungsunterlagen) behalten auch nach dem 24.07.2013 für die öffentlichen Leistungen, für die sie ausgefertigt wurden, ihre Gültigkeit.

Potsdam, den 16. September 2011

Der Minister des Innern

Dr. Dietmar Woidke

Anlage

(zu § 1)

Gebührentarif (GT)

Allgemeine Regelung:

- Die Verweise innerhalb des Gebührentarifs auf Tarifstellen beziehen immer die hierarchisch untergliederten Tarifstellen mit ein.

- Der Begriff “Kosten“ umfasst Gebühren und Auslagen.

- Grundstück im Sinne dieser Verordnung ist die in der Örtlichkeit unmittelbar zusammenhängende Fläche in einem Eigentum, die eine wirtschaftliche Einheit bildet.

Grundstück

Mehrere Grundbuchgrundstücke eines eingetragenen Eigentümers können so für den Vermessungsauftrag ein Grundstück bilden. Die kleinste Einheit im Liegenschaftskataster ist das Flurstück (§ 12 BbgVermG). Das Grundstück umfasst immer mindestens ein ganzes Flurstück.

Können die beantragten Vermessungen einem Grundstück zugeordnet werden, so sind die Gebühren in den Tarifstellen 2 und 4 für ein Grundstück zu berechnen.

Inhaltsverzeichnis

Nummer Inhalt

1 Informationen und Bescheinigungen

1.1 Selbstständige Entnahme

1.2 Einsichtnahme, Auskünfte und Bescheinigungen

1.3 Ausfertigungen und Beglaubigungen

2 Bereitstellung von Geobasisinformationen der Liegenschaften

2.1 Ausfertigung aktueller Geobasisinformationen

2.2 Ausfertigung von Vermessungsunterlagen

2.3 Prüfung und Beglaubigung von Geobasisinformationen

2.4 Sonstige Unterlagen aus dem Liegenschaftskataster

4 Erfassen von Geobasisdaten

4.1 Einmessung baulicher Anlagen

4.2 Erfassung von Geobasisdaten an Infrastrukturanlagen

4.3 Erfassung von Geobasisdaten an anderen Flurstücken

4.4 Grenzzeugnis

4.5 Abmarkung

4.6 Sonderungen

4.7 Passpunktbestimmung

4.8 Bodenordnungsverfahren

5 Tatbestände an Grund und Boden

5.1 Amtlicher Lageplan

5.2 Grundflächen- und Höhennachweis

7 Übernahme von Geobasisdaten in das Liegenschaftskataster

7.1 Einmessung baulicher Anlagen

7.2 Entstehung neuer Flurstücke

7.3 Feststellung bestehender Grenzen

7.4 Grenzzeugnis, Passpunkte sowie Objekte aus Bestands- und Lageplänen

7.5 Sonstige Liegenschaftsvermessungen

8 Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

8.1 Zulassung

8.2 Kooperation

Selbstständige Entnahme

Die selbstständige Entnahme von Informationen aus den Verzeichnissen des Liegenschaftskatasters gestattet den Zugang zu allen Informationen. Der Antragsteller entnimmt selbst die Daten, die er für sein Vorhaben benötigt. Er muss entsprechende Kenntnis über den sorgsamen Umgang mit den Unterlagen haben. Daher ist die selbstständige Entnahme nur für bestimmte Personen (ÖbVI, Behörden) und für einen bestimmten Zweck (Wissenschaft) zugelassen. Die Behörde kann die selbstständige Entnahme ablehnen, wenn der Antragsteller den Vorgaben nicht entsprechend handelt.

Für die Inanspruchnahme einer Dienstkraft bei der Entnahme von Daten aus den Systemen des Liegenschaftskatasters, die der Antragsteller nicht selbstständig bedienen kann, ist für jeden über eine Arbeitshalbstunde hinausgehenden Zeitaufwand zusätzlich zu Tst. 1.1 die Zeitgebühr nach Tst. 1.2 anzusetzen.

Bescheinigungen

Die Gebühr ist nach der Zeitgebühr (§ 6 VermGebO) abzurechnen. Die Begrenzung nach § 8 Abs. 3 VermGebO findet keine Anwendung.

Einsichtnahme,Auskunft

Die Einsichtnahme gewährt umfassende Information. Die Auskunft ist rechtlich als Unterfall der Einsichtnahme einzustufen. Der Informationsgehalt der Auskunft ist strikt auf das angegebene Informationsziel gerichtet und Ergebnis der Anfrage, die in einen fachlichen Rat münden kann. Sie ist sorgfältig und nach bestem Wissen zu erteilen.

Tst. 1.2 nutzt die Ermächtigung des § 7 GebGBbg, auch einfache schriftliche und einfache elektronische Auskünfte sowie mündliche Auskünfte von mehr als einer Arbeitshalbstunde mit einer Gebühr zu belegen. Lediglich für mündliche Auskünfte vom Umfang bis zu einer Arbeitshalbstunde werden keine Gebühren erhoben. Damit sind auch flurstücksbezogene schriftliche Eigentümerrecherchen, die nach Auffassung des VG Potsdam (Urteile, 10 K 6147/97 und 10 K 45/98) lediglich die Voraussetzungen für Auskünfte einfacher Art erfüllen, gebührenpflichtig.

Die Eigentümerrückverfolgung ist eine schriftliche Auskunft bzw. Bescheinigung über im Liegenschaftskataster nachgewiesene Tatbestände (Flurstückshistorie, Voreigentümer). Die Gebühr ist nach dieser Tarifstelle nach dem Zeitaufwand (§ 6 VermGebO) abzurechnen. Die Begrenzung nach § 8 VermGebO findet keine Anwendung.

Die Grenzbescheinigung, die von einer Vermessungsstelle hauptsächlich für Beleihungszwecke ausgestellt wird, ist eine Bescheinigung nach dieser Tarifstelle zum Nachweis darüber, auf welchem Flurstück Gebäude errichtet wurden und ob beim Bau Grenzüberschreitungen vorgekommen sind.

Beispiele

- Sind ausdrücklich nur Auskünfte zu Grenzmaßen beantragt, können diese in einer Skizze, einem Auszug aus der Liegenschaftskarte oder einer sonstigen Unterlage eingetragen werden, die eine eindeutige Zuordnung der Maße zu den Grenzen des Flurstückes ermöglicht. Die Gebühren sind allein nach Zeitaufwand zu berechnen.

- Wird ausdrücklich ein Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Grenzmaßen beantragt, ist das Ermitteln und Eintragen der Grenzmaße nach Zeitaufwand, der Auszug nach Tst. 2.1 abzurechnen. Ist die Eintragung aufgrund des kleinen Maßstabes der analogen Liegenschaftskarte nicht möglich und deshalb die Karte im erforderlichen Maßstab zu vergrößern, so kann dies dem Zeitaufwand zugerechnet werden.

- Beantragt ein Antragsteller ausdrücklich eine Auskunft, durch welche Umstände Änderungen im Liegenschaftskataster vorgenommen wurden und ist hierzu eine Sichtung und Überprüfung der Verzeichnisse auf Veränderung unumgänglich, ist diese Auskunft eine gebührenpflichtige Amtshandlung nach Tst. 1.2 (Beschluss, VG Potsdam, 4 L 1001/01).

Beglaubigungen

Für Beglaubigungen von Urkunden, Abschriften, Ablichtungen oder Plänen und anderen Dokumenten sind die Normen des § 33 Verwaltungsverfahrensgesetzes zu beachten.

Die Gebühren für die Aktualisierung von Auszügen, die nicht mehr aktuell sind, werden nach Tarifstelle 2 festgesetzt.

Ausfertigung

Die Ausfertigung ist die Kopie eines amtlichen Datenbestandes, die einen Ausfertigungsvermerk der Behörde enthält (Nr. 4.11 und 4.12 VVBeGeo). Sie wird von der Behörde vorgenommen, die den Datenbestand führt.

Die Tarifstelle 2.1.8 ist nur anzuwenden, wenn einzelne Auszüge aus dem Zahlenwerk von privaten Antragstellern beantragt werden, die nicht mit einem Vermessungsauftrag im Zusammenhang stehen.

Auszug eines ganzen Kartenblattes (ca. DIN A1)

Großflächige Auszüge größer DIN A3 werden nach Tarifstelle 2.1.2 abgerechnet.

Auszug aus der Liegenschaftskarte

Der Auszug aus der Liegenschaftskarte ist die im DIN-Format ausgedruckte Einzelseite.

Auszug aus den Flurstücks- Grundstücks- Eigentümer- oder Bestandsnachweisen

Ein Auszug umfasst alle Seiten, die unter dem beantragten Kennzeichen ausgegeben werden.

Auszug aus dem Zahlennachweis

Der Auszug aus dem Zahlennachweis ist die im DIN-Format ausgedruckte Einzelseite. Wird die Vor- und Rückseite bedruckt, so sind zwei Auszüge abzurechnen. Die Auszüge aus dem Zahlenwerk sind an Privatpersonen für nicht gewerbliche Zwecke in Form von Einzelauszügen zu erteilen. Unterlagen für Vermessungsstellen sind nach Tarifstelle 2.2 oder 2.3 abzurechnen.

Grundsätzlich sind Auszüge in Originalgröße auszudrucken.

Einzelne Auszüge aus dem Zahlenwerk für den privaten Gebrauch eines Eigentümers werden nach Tarifstelle 2.1.8 abgerechnet.

Bereitstellung von Vermessungsunterlagen für Vermessungsleistungen

Vermessungsunterlagen werden grundsätzlich für alle Vermessungstätigkeiten nach Tarifstelle 2.2 (hoheitlich) oder Tarifstelle 2.3 (fiskalisch) abgerechnet.

Vermessungsunterlagen

Vermessungsunterlagen sind alle Daten des amtlichen Vermessungswesens, die für die Erledigung des Antrags für eine Einmessung einer baulichen Anlage (Tst. 4.1), für eine Infrastrukturanlage (Tst. 4.2), auf einem Grundstück (Tst. 4.3, 4,4, 4.5 oder 4.6) für einen Passpunkt (Tst. 4.7) oder für ein Bodenordnungsverfahren (Tst. 4.8) benötigt werden. Dies schließt die automatisiert geführten, digitalen Informationen des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft ebenso ein, wie die analog geführten Nachweise. Sie sind vor Beginn der örtlichen Vermessungstätigkeiten auszufertigen. Die Amtshandlung ist damit beendet und es entsteht die Gebührenschuld nach § 10 GebGBbg. Spätere Ergänzungen oder Nachlieferungen oder die Aktualisierung der ALKIS-Daten sind jederzeit möglich. Hierdurch entsteht keine neue Amtshandlung.

Mit der Tarifstelle 2.2.2 werden die Vermessungsunterlagen für eine Tätigkeit nach Tarifstelle 4.1 (bauliche Anlage) abgerechnet. Grundsätzlich ist für eine bauliche Anlage eine Gebühr nach dieser Tarifstelle und für jede weitere bauliche Anlage (Zweckerweiterung) nach Tarifstelle 2.2.8 (siehe Beispiele zu Tst. 4.1) zu erheben. Eine Ausnahme wird für Wohnnebengebäude formuliert, die gleichzeitig mit einem dazugehörigen Eigenheim eingemessen werden. In diesem Fall sieht die Tarifstelle vor, dass der Wert des Nebengebäudes zum Wert des Eigenheims zu addieren und der Gesamtwert zu bilden ist. Der Verordnungsgeber hat diesen Sonderfall in der Tarifstelle 4.1 zu einer Tätigkeit zusammengefasst.

Weitere Ausnahmen sind zur Einmessung von Doppel- und Reihenhäusern geregelt. Hier ist die Einmessung jedes Wohngebäudeteils einzeln als eine Tätigkeit auszuführen und abzurechnen. Die Sonderregelungen sind bei den Tarifstellen 2.2.2 und 7.1 zu beachten.

In den Fällen, in denen der alte Grenzverlauf eines Grundstücks mit dem Ziel des wechselseitigen Austausches von Flächen durch einen neuen Grenzverlauf ersetzt werden soll (Grenzausgleich), ist von der Vermessung auf einem Grundstück auszugehen.

Auch bei der Bereinigung von Überbauten ist von der Vermessung auf einem Grundstück auszugehen.

Vermessungsunterlagen werden entweder von der Katasterbehörde, in der das zu vermessende Grundstück liegt, oder von der Vermessungsstelle, die den Antrag zur Liegenschaftsvermessung auszuführen hat, zweckgebunden erstellt und ausgefertigt. Bei Ausfertigung der Vermessungsunterlagen durch die Vermessungsstelle werden von der Katasterbehörde ggf. fehlende Unterlagen ergänzt, die digital im ANS nicht abrufbar sind. Für die Ergänzung fallen keine Gebühren an.

Die Tarifstelle ist ausgerichtet auf alle denkbaren Fallgestaltungen hoheitlicher Vermessungstätigkeit, für die Vermessungsunterlagen beantragt werden. Sie stellt auf das wirtschaftliche Vorhaben auf dem Grundstück des Antragstellers ab. Das kann zum Beispiel eine einzelne Maßnahme oder ein einzelnes Bauvorhaben sein.

Eine Besonderheit in Brandenburg ist die vermessungstechnische Betreuung von Bauvorhaben und damit verknüpft auch die Erstellung von Vermessungsunterlagen für verschiedene, zeitlich versetzte Vermessungsabschnitte auf verschiedenen Grundstücken. Hier sind für jedes Grundstück Vermessungsunterlagen zu beantragen. Weitere Folgevermessungen anderer Art können innerhalb von zwei Jahren mit den gleichen Vermessungsunterlagen ausgeführt werden. Hierfür ist eine Zweckerweiterung grundstücksweise zu beantragen. Mit der Zweckerweiterung ist keine neue Ausfertigung der Vermessungsunterlagen verbunden. Der Verantwortungszeitraum zur Aktualisierung der Vermessungsunterlagen “Jahre“ bezieht sich auf den Erstantrag. Dies schließt notwendige Nachlieferungen von Informationen, zum Beispiel aktuelle ALKIS-Daten nach der Fortführung der ersten Liegenschaftsvermessung ein. Erneute Gebühren fallen nicht an. Vermessungsunterlagen, die nach den alten Gebührensätzen ausgefertigt wurden (Ende der Amtshandlung) bleiben auch nach Änderungen der Tarife oder Tarifstellen für die Amtshandlung, für die sie ausgefertigt wurden, gültig; auf die Zweijahresfrist wird hingewiesen.

Bei kreisübergreifenden Vermessungen erteilt die Katasterbehörde die Vermessungsunterlagen bzw. die fehlenden Vermessungsunterlagen für den ÖbVI, in deren Amtsbereich der größere Teil des zu vermessenden Grundstücks liegt. Diese Katasterbehörde beschafft auch die notwendigen Vermessungsunterlagen von der benachbarten Behörde (Ergänzung). Die Ergänzung hat Priorität. Gebühren erhebt nur die Behörde, welche die Vermessungsunterlagen erteilt. Mit der benachbarten Behörde werden keine Gebühren verrechnet. Die Regelungen des Gebührenanspruchserlasses gelten insofern nicht. Bei länderübergreifenden Vermessungen gilt Vorstehendes sinngemäß. Mit den benachbarten Ländern bestehen entsprechende Vereinbarungen.

Vermessungsunterlagen für die Vermessung von Infrastrukturanlagen (Tarifstelle 4.2) werden stets nach Tarifstelle 2.2.3 abgerechnet. Eine Trassenverlängerung ist keine Zweckerweiterung und als neuer Antrag nach 2.2.3 abzurechnen.

Die Tarifstelle 2.2 ist nur anzuwenden, wenn Vermessungsunterlagen für die in dieser Tarifstelle genannten Tätigkeiten beantragt werden. Vermessungsunterlagen für andere, hier nicht genannte Tätigkeiten werden nach Tarifstelle 2.3 abgerechnet; einzelne Auszüge für private Zwecke werden nach Tarifstelle 2.1 abgerechnet.

Die Vermessung zum Grundflächen- und Höhennachweis (Tarifstelle 5.2) ist für sich keine hoheitliche Leistung und kann nur in Verbindung mit einer Liegenschaftsvermessung nach Tarifstelle 4.1 (Einmessung baulicher Anlagen) abgerechnet werden. Die Zweckbindung der Vermessungsunterlagen nach Tarifstelle 2.2.2 oder für die Zweckerweiterung nach Tarifstelle 2.2.8 (eine weitere Amtshandlung nach Tarifstelle 4.1) für die Einmessung baulicher Anlagen im Sinne der Tarifstelle 4.1 schließt die Nutzung der Unterlagen auch für den Grundflächen- und Höhennachweis ein.

Wird der Grundflächen- und Höhennachweis ohne die gleichzeitige Einmessung der baulichen Anlage ausgeführt, sind die Kosten für die Vermessung nicht nach der Vermessungsgebührenordnung zu berechnen. Das hierfür notwendige Vermessungszahlenwerk ist auf Antrag auszufertigen und nach Tarifstelle 2.3 abzurechnen.

Die Erweiterung des Verwendungszweckes von bereits erstellten Vermessungsunterlagen nach Tarifstellen 2.2.2 bis 2.2.6 zur Weiterverwendung dieser Vermessungsunterlagen ohne deren weitere Ergänzung für eine andere Vermessung nach Tarifstelle 4.1 bis 4.5 oder 5.1 auf dem Grundstück wird nach Tarifstelle 2.2.8 abgerechnet, ohne dass Vermessungsunterlagen neu ausgefertigt werden. Tarifstellen, die nicht zur Zweckerweiterung in Tarifstelle 2.2.8 aufgeführt sind, sind nach den Tarifstellen 2.2.2 bis 2.2.7 abzurechnen.

Bei gleichzeitiger Beantragung von Vermessungsunterlagen zu verschiedenen Tätigkeiten auf dem Grundstück, sind einmal die Vermessungsunterlagen nach der entsprechenden Tarifstelle 2.2.2 bis 2.2.6 abzurechnen und für jede weite gleichzeitig beantragte Tätigkeit dann nach Tarifstelle 2.2.8. Die Reihenfolge der einzelnen Tätigkeiten hängt von dem notwendigen Umfang der Vermessungsunterlagen ab, umfangreichste Vermessungsunterlagen sind zuerst zu fertigen. Zum Beispiel bei einem Antrag zu Vermessungsunterlagen für eine Teilungsvermessung (Tarifstelle 2.2.4) und für einen amtlichen Lageplan (Tarifstelle 2.2.4) sind die ersten Vermessungsunterlagen im Sinne der Teilungsvermessung zu erstellen.

Bei der Einmessung von baulichen Anlagen wird die Gebühr nach der Tarifstelle 2.2.8 für jede weitere Einmessung von baulichen Anlagen, auch wenn sie auf demselben Grundstück stehen, erhoben. Eine Ausnahme ist die gleichzeitige Einmessung des Einfamilienhauses und der dazugehörigen Wohnnebengebäude (Schuppen, Garage); wirtschaftliche Nebengebäude von Familienbetrieben (landwirtschaftlicher Stall, Werkstatt oder Lager des Familienbetriebes) gehören nicht zu den vorgenannten Wohnnebengebäuden.

Bei der Anwendung der Tarifstelle 2.2.4 wird für weitere gleichartige Vermessungen auf dem Grundstück, zur Abmarkung bestehender Grenzen, zum Grenzzeugnis oder zum amtlichen Lageplan jeweils eine Gebühr nach Tarifstelle 2.2.8 erhoben.

Vermessungsunterlagen für privatrechtliche Tätigkeiten

Gebühren und Preise für Vermessungsunterlagen für privatrechtliche Tätigkeiten, die nicht nach Tarifstelle 2.2 abgerechnet werden können, sind nach dieser Tarifstelle zu erheben.

Dies gilt beispielsweise für eine Grenzanzeige, Vermessungsarbeiten für die Erstellung von einfachen Planungsgrundlagen oder sonstiger Pläne, Bauwerksüberwachungen u.a.

Soweit Vermessungsunterlagen für Tätigkeiten, welche nicht nach den Tarifstellen 4 oder 5 abgerechnet werden, auszufertigen sind, so sind Gebühren nach dieser Tarifstelle sowie nach dem Vermessungsentgeltverzeichnis anzusetzen.

Die digitale Abgabe von ALKIS®-Daten ist mit der Gebühr nach dieser Tarifstelle abgegolten.

Die Aktualisierung von Auszügen nach dieser Tarifstelle ist nicht möglich. Es müssen neue Vermessungsunterlagen bestellt werden.

| Tarifstelle (Tst.) | Gegenstand | Gebühr Euro |

|---|---|---|

| 2.4 | Sonstige Unterlagen aus dem Liegenschaftskataster | |

| 2.4.1 | bis DIN A3, je Seite | 8 |

| 2.4.2 | größer als DIN A3 bis DIN A0, je Seite | 10 |

Sonstige Unterlagen

Dies sind alle anderen Unterlagen des Liegenschaftskatasters, die nicht als amtliche Auszüge nach der Tarifstelle 2.1, 2.2 oder 2.3 abgerechnet werden können.

Nach Tarifstelle 2.4 werden je abgegebene Seite einer Karte als Punktnummernübersicht, einer Grenzniederschrift, einem Auszug aus alten Kartennachweisen (Separationskarte, Urkarte, alte analoge Liegenschaftskarte usw.), einem Auszug aus Separationsrezessen, Gemarkungskarten usw. abgerechnet.

Unschädlichkeitszeugnisses

Zweck des Unschädlichkeitszeugnisses (§ 20 BbgAGBGB)

„(1) Das Eigentum an einem Teil eines Grundstücks kann frei von Belastungen übertragen werden, wenn durch ein behördliches Zeugnis festgestellt wird, dass die Rechtsänderung für die Berechtigten unschädlich ist.

(2) Unter der gleichen Voraussetzung kann ein dem jeweiligen Eigentümer eines anderen Grundstücks zustehendes Recht ohne Zustimmung derjenigen, zu deren Gunsten das andere Grundstück belastet ist, aufgehoben werden.

(3) Auf öffentliche Lasten finden die Absätze 1 und 2 keine Anwendung.“

Dem Gebührenrahmen 100 bis 750 Euro sind der Verwaltungsaufwand sowie die Bedeutung, der Wert und der sonstige Nutzen des Unschädlichkeitszeugnisses für den Antragsteller zu Grunde zu legen.

| Bedeutung, Wert, Nutzen | Verwaltungsaufwand | ||

| gering | mittel | hoch | |

| gering | 100 - 230 | 230 - 360 | 360 - 490 |

| mittel | 230 - 360 | 360 - 490 | 490 - 620 |

| hoch | 360 - 490 | 490 - 620 | 620 - 750 |

Bei mehreren Berechtigten ist für jeden Berechtigten eine Erstausfertigung des Unschädlichkeitszeugnisses in der Gebühr enthalten.

Verteilungsmaßstab

Die Regelung legt die Kriterien für die Aufteilung der Kosten fest, die nicht einem einzelnen Kostenschuldner aufzuerlegen sind - es sei denn, es besteht eine anders lautende Vereinbarung.

100 m Überschreitung

Die zwei auf dem Grundstück durchzuführenden Liegenschaftsvermessungen werden als eine Liegenschaftsvermessung abgerechnet, wenn der Abstand von Grenzen oder Abmarkungen, die als Abrechnungsparameter in die Berechnung einfließen, in direkter Linie (Luftlinie) nicht weiter als 100 m zu Grenzen oder Abmarkungen der anderen Liegenschaftsvermessung, die als Abrechnungsparameter in die Berechnung einfließt, entfernt sind. Liegt die kürzeste Entfernung zwischen den Abrechnungsparametern der Liegenschaftsvermessungen weiter als 100 m auseinander, sind sie getrennt abzurechnen.

Bauliche Anlagen, Reihenhaus, Doppelhaus

Bauliche Anlagen sind dauerhaft errichtete Gebäude und Bauwerke, deren Nachweis im Liegenschaftskataster wegen ihrer Bedeutung als Liegenschaften erforderlich ist und dem Zweck der raumbezogenen Basisinformation des Liegenschaftskatasters dient. Im Verzeichnis der baulichen Anlagen werden die Anlagen aufgeführt, die im Sinne des § 8 Abs. 1 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes im Geobasisinformationssystem zur Erfüllung der Anforderungen des Rechts, der Verwaltung, der Wirtschaft oder der Gesellschaft darzustellen und zu beschreiben sind. Die Gebühr nach dieser Tarifstelle bezieht sich auf eine Amtshandlung “Einmessung baulicher Anlagen“. Eine Amtshandlung liegt auch bei baulichen Anlagen vor, die auf Grund ihrer Bauweise unterschiedliche Nutzungsteile haben, aber als eine bauliche Anlage errichtet wurden (z. B.: Bauernhaus - Wohnbereich und wirtschaftlicher Stall). Jede bauliche Anlage ist einzeln abzurechnen; das gleiche gilt auch für Nebengebäude; der Sonderfall “Eigenheim“ bleibt davon unberührt. Unabhängig von der Eigentumsstruktur ist jedes Reihenhaus einzeln abzurechnen.

Eigenheim

Nach Tarifstelle 4.1 Nummer 1 sind bei einem Eigenheim auch die Nebengebäude gleichzeitig einzumessen. Das heißt, die Liegenschaftsvermessung für die beantragten Einmessungen erfolgt in einem Arbeitsgang; als eine Tätigkeit.

Die gleichzeitige Einmessung des Eigenheims und der dazugehörigen Nebengebäude, die zum selben Eigenheim gehören, kann somit nur erfolgen, wenn die baulichen Anlagen einmessungsfähig sind und die Einmessung zeitgleich ausgeführt wird; andernfalls liegen hier zwei getrennte Tätigkeiten zur Einmessung vor.

Bei einem Baugebiet mit mehreren neuen Grundstücken ist die Vermessungsleistung für jede neue bauliche Anlage ggf. zusammen mit dem Nebengebäude einzeln abzurechnen.

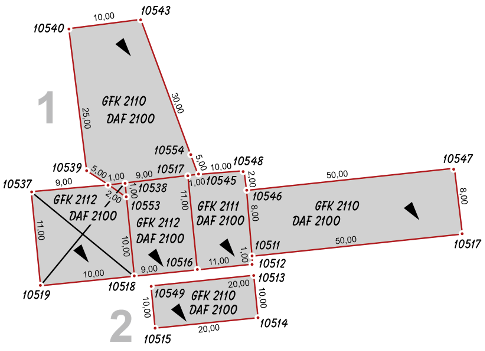

Beispiel 1 zu Tst. 4.1

Weitere bauliche Anlagen

Mit Ausnahme von Eigenheimen und deren Nebengebäuden ist jede bauliche Anlage einzeln einzumessen. Von einer baulichen Anlage ist auch auszugehen, wenn innerhalb eines gemeinsamen Umrings unterschiedliche Nutzungen betroffen sind. Für die Gebührenberechnung ist der Wert für die durch den gemeinsamen Umring definierten baulichen Anlage zugrunde zu legen. Eine Überdachung stellt grundsätzlich keinen gemeinsamen Umring zwischen zwei baulichen Anlagen her.

Im Beispiel hat die obere bauliche Anlage eine in sich geschlossene Außenlinie (Umring). Die Überdachung (hier einmessungspflichtig) selbst kann mit der baulichen Anlage zusammen eingemessen werden. In der Skizze sind zwei bauliche Anlagen einzumessen. Anbauten erweitern den Umring einer baulichen Anlage. Bei mehreren neuen Anbauten an einer bestehenden baulichen Anlage ist für die Gebührenberechnung der Gesamtwert der Anbauten zu bilden.

Quadratwurzel

Die Quadratwurzel ist immer von dem nächst höheren durch 500 000 € teilbaren Wert der baulichen Anlage zu ziehen und mit 1,25 zu multiplizieren. Das Ergebnis ist nicht zu runden.

Beispiel 2 zu Tst. 4.1

Beantragt wird vom Investor die Einmessung der errichteten baulichen Anlagen. Hier sind mehrere bauliche Anlagen einzumessen. Die aktuellen bzw. zukünftigen Eigentumsverhältnisse bleiben außer Betracht.

Gebührenberechnung:

Vorbereitung (1 x Tst. 2.2.2 und 3 x Tst. 2.2.8)

Wert je bauliche Anlage 150 000 Euro

Gebühr je bauliche Anlage: 550 Euro

zuzüglich Umsatzsteuer

Übernahme (4 x Tst. 7.1)

Infrastrukturanlagen

Diese Tarifstelle ist eine Sonderregel und berücksichtigt die Besonderheiten für Vermessungen an Infrastrukturanlagen. Infrastrukturanlagen sind trassenförmige Anlagen, die dem Verkehr dienen, wie auch trassenförmige Anlagen, die der Ver- oder Entsorgung mit Energie oder anderen Medien oder Materialien sowie dem Schutz dienen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Erdölleitung, die eine Raffinerie mit Rohstoff (und nicht mit Energie) versorgt. Damit ist diese Leitung eine Versorgungsleitung für einen Rohstoff und sie wird als eine Trasse geplant.

Grundsätzlich sind Grenzfeststellungen, Vermessungen zu Abmarkungen und Vermessungen zum Grenzzeugnis sind in Verbindung mit dieser Art Anlagen nach dieser Tarifstelle abzurechnen.

Es wird immer das ganze Flurstück einer Kategorie zugeordnet, auch wenn nur ein Teil des Flurstücks von der Kategorie selbst betroffen ist. Befinden sich mehrere Infrastrukturanlagen unterschiedlicher Kategorien auf einem Flurstück, ist immer die höhere Kategorie für das ganze Flurstück maßgebend.

In einem Antrag sind die Grenzlängen alle zu summieren und dann abschließend aufzurunden. Die anrechenbare Summe der Grenzlängen beträgt mindestens 100 m. Zwischen den einzelnen Grenzen dürfen Lücken entstehen. Eine einzelne Lücke darf aber 100 m (Trassenlänge) nicht überschreiten. Grenzen, die zwischen Flurstücken unterschiedlicher Kategorien gebildet werden, sind der höheren Kategorie zuzuordnen. Wenn die Summe der anzurechnenden Grenzen aller Kategorien die Mindestgrenzlänge nicht erreicht (z. B. Kategorie II 50 m und Kategorie III 30 m), ist die zu ergänzende Länge (Rest 20 m) nach der höchsten Kategorie des Antrags (im Beispiel Kategorie II) abzurechnen. Wird die Mindestgrenzlänge überschritten, sind die Grenzen in den einzelnen Kategorien abzurechnen. Hierbei ist es unerheblich, ob die Grenzen in der einzelnen Kategorie selbst die Länge von 100 m nicht erreichen.

Vermessungen an Straßenausbuchtungen, wie zum Beispiel Bushaltestellen, unbewirtschaftete Park- und Rastplätze oder privat genutzte Ausbuchtungen, sind untergeordnete (unselbstständige) Teilflächen der Infrastrukturanlage Straße, die von der Natur der Anlage her trassenförmig sind.

Bei Autobahnen und ähnlich ausgebauten Bundesstraßen gehören die Flächen von Tankstellen, Rasthäusern, Rasthöfen oder bewirtschafteten Parkplatzanlagen etc., die mit der Autobahn bzw. Bundesstraße durch eine Zu- bzw. Abfahrt verbunden sind auch zu den Infrastrukturanlagen, die nach Tarifstelle 4.2 abgerechnet werden, weil auch sie untergeordnete (unselbstständige) Teilflächen der Infrastrukturanlage Straße sind.

Vermessungen an Gebieten für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen von Infrastrukturanlagen sind nicht mit dieser Tarifstelle abzurechnen. Diese Gebiete sind regelmäßig keine trassenförmigen Anlagen. Sie sind nach Tarifstelle 4.3 abzurechnen. Ausnahmen bilden trassenbegleitende Ersatz- und Ausgleichanlagen.

Mit den Tarifstellen 4.2.1 bis 4.2.3 (Kategorien I bis III) sind die Fahrbahnen, Gewässerflächen, Gleisbetten und Haupttrassen der Ver- bzw. Entsorgungsanlage abzurechnen. Die Begleitflächen (Rad- und Gehwege, Böschungen, Gräben, Deiche u. ä.) gehören zu der Kategorie der Straße, wenn sie die Straße annähernd parallel begleiten. Andernfalls sind sie sonstige Infrastrukturanlagen und nach Kategorie IV abzurechnen. Die Länge der gemeinsamen Flurstücksgrenze zwischen der höheren Kategorie und der Kategorie IV ist nur einmal nach der höheren Kategorie anzusetzen (Allgemeine Regel zu Tst. 4.2, Nr. 3).

Die Allgemeine Regelung Nr. 2 zu Tarifstelle 4.2 stellt klar, dass die Bildung von Verkehrs- und Gewässeranlagen, die im Zuge eines Wohn-, Gewerbe- oder Industriebauvorhabens entstehen, nach Tarifstelle 4.3 abzurechnen sind.

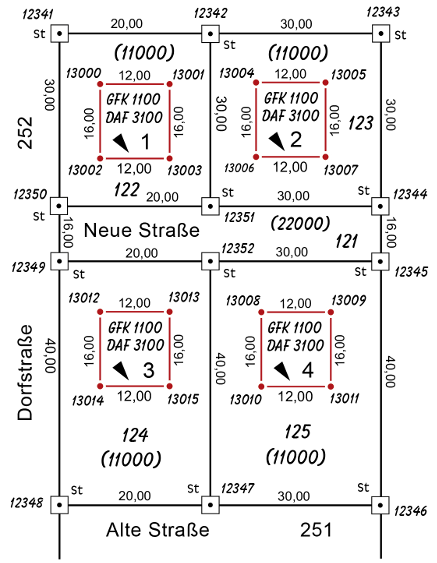

Neu entstehende Flurstücke

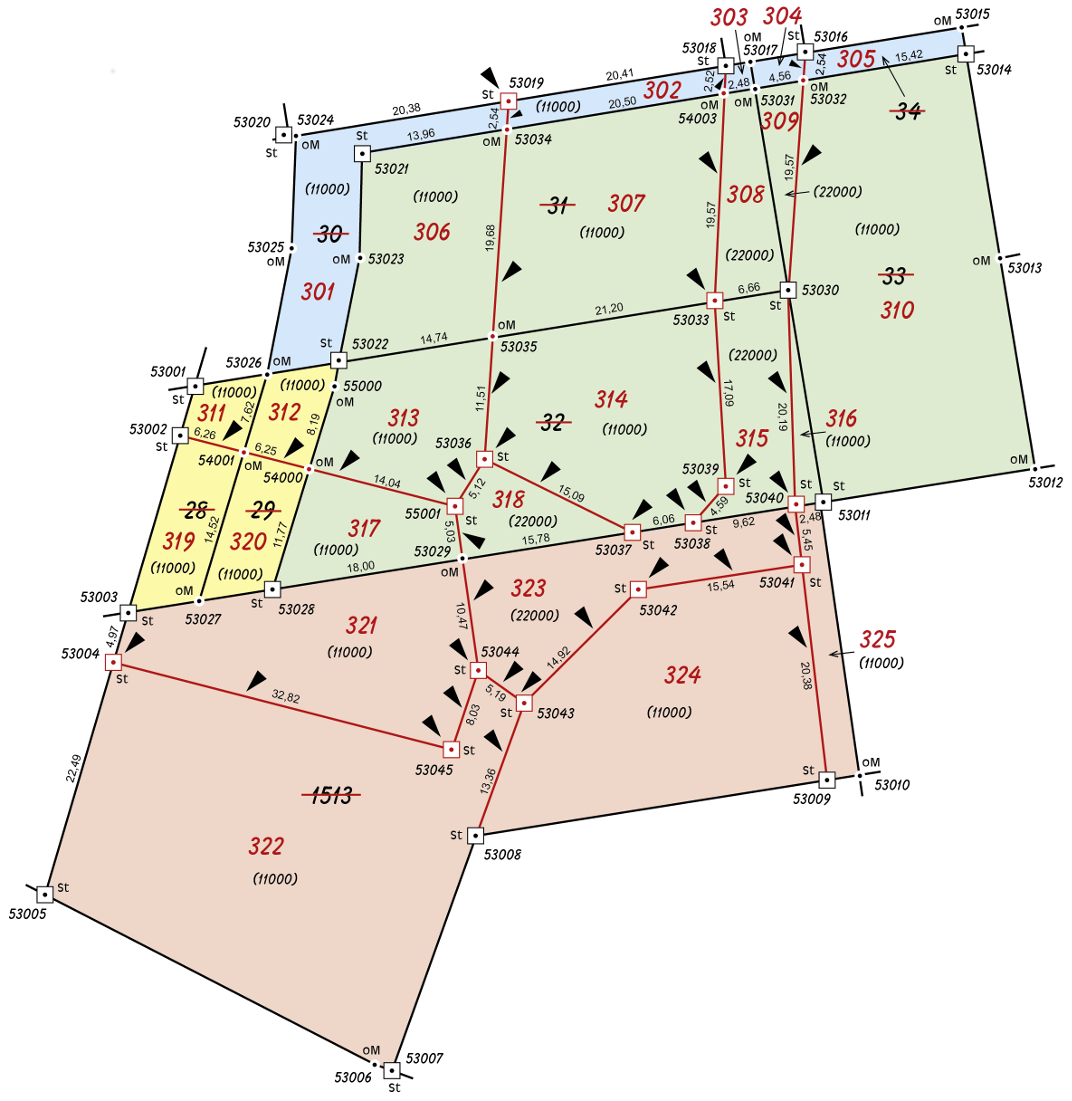

Beispiel 1 zu Tst. 4.2

Für die Gebührenberechnung zählen alle neuen Flurstücke. Das nebenstehende Beispiel 1 weist neun neue Flurstücke aus. Flurstücke, die bei Vermessungen an Infrastrukturanlagen gebildet werden, selbst aber nicht zu den Infrastrukturanlagen zählen, sind der jeweils angrenzenden Kategorie der Infrastrukturanlage zuzuordnen.

Beispiel 2 zu Tst. 4.2

Beantragt sind zum einen die Teilungsvermessungen der Fahrbahn an der Kreuzung Bundes-/Gemeindestraße und der Gehweg auf beiden Seiten der Bundesstraße. Der Gehweg liegt innerhalb der geschlossenen Ortschaft und ist damit grundsätzlich als Gemeindestraße einzuordnen. Nur wenn ein Geh- oder Radweg, wie hier im Beispiel dargestellt, parallel zur Bundesstraße gebaut wird, ist der Weg ein Teil der Bundesstraße und ist mit der Kategorie II Bundesstraße abzurechnen.

Für die Gebührenberechnung sind zu berücksichtigen:

| Tst. 4.2.2 Kategorie II Bundesstraße | |

| Grenzlängen: | alle neuen Grenzen |

| 11 neue Flurstücke | 221, 223 bis 323 |

| Tst. 4.2.3 Kategorie III Gemeindestraße | |

| 2 neue Flurstücke | 220 und 222 |

Die Summe der Grenzlängen muss mindestens 100 m betragen.

Sockelbetrag

Bei dieser Tarifstelle sowie den folgenden bis Tarifstelle 4.6 greift die Grundstückssicht der Gebührenordnung. Grundsätzlich ist jedes Grundstück einzeln abzurechnen, der Sockelbetrag ist bei jedem Grundstück festzusetzen.

Können alle abrechnungsrelevanten Parameter einem Grundstück zugeordnet werden (z. B. Grenzfeststellung einer bestehenden Grenze), ist grundsätzlich der Sockelbetrag nur für ein Grundstück abzurechnen.

In den Fällen, in denen der alte Grenzverlauf eines Grundstücks mit dem Ziel des wechselseitigen Austausches von Flächen durch einen neuen Grenzverlauf ersetzt werden soll (Grenzausgleich), ist von der Vermessung auf einem Grundstück auszugehen.

Auch bei der Bereinigung von Überbauten ist von der Vermessung auf einem Grundstück auszugehen.

Bodenwert

Die Bodenwertstufe “bis 30 Euro“ schließt den Bodenrichtwert 30 Euro ein.

Grenzfeststellung

Grundsätzlich sind die Längen der Grenzen in voller Länge für die Gebührenberechnung anzurechnen. Ausnahmen gibt es zum einen bei den Längen bestehender Grenzen, in die neue Grenzen einmünden. Die anrechenbare Länge ist auf maximal 160 m Länge begrenzt. Dabei ist es nicht relevant, ob die bestehende Grenze festgestellt oder wiederhergestellt werden muss. Mit der Gebühr ist die ganze Länge der Grenze abgerechnet. Eine nochmalige Abrechnung dieser Grenze, weil weitere neue Grenzen einmünden oder weil am Ende der Grenzpunkt abgemarkt werden soll, ist nicht möglich. Es bleibt keine Teillänge übrig, die mit einer anderen Gebühr für Grenzlängen (z. B. mit Tst. 4.4 oder Tst. 4.5) abgerechnet werden kann. Auch wenn mehrere neue Grenzen in eine bestehende Grenze einmünden, ist die bestehende Grenze, in die eine neue Grenze einmündet, mit der ersten neuen Grenze ganz abgerechnet; für die anderen neuen Grenzen ist hier keine bestehende Grenze mehr abzurechnen.

Zum anderen ist die Länge der Grenze zwischen zwei direkt benachbarten Grenzpunkten auf maximal 500 m abrechenbare Länge begrenzt.

Die Gebühr nach dieser Tarifstelle bezieht sich auf eine Amtshandlung zur Feststellung neuer oder bestehender Grenzen, die in einem örtlichen und sachlichen Zusammenhang stehen.

Wenn eine Grenze mehr als einen Bodenwert berührt, ist der Gebührenberechnung der höchste der betreffenden Bodenwerte zu Grunde zu legen. Berührungen in nur einem Punkt bleiben außer Betracht.

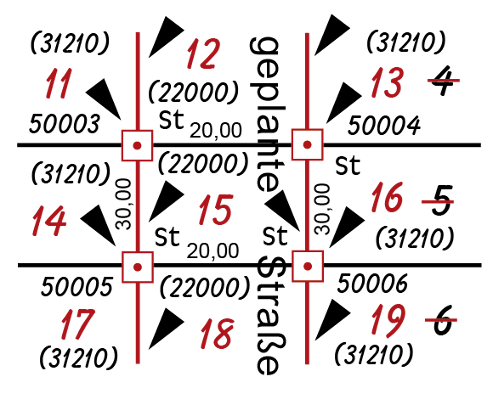

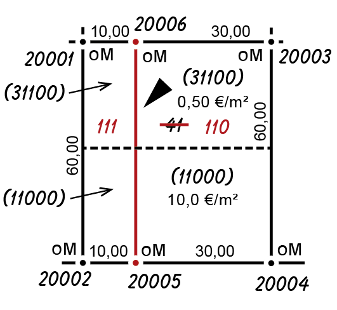

Beispiel 1 zu Tst. 4.3

anzuhaltender Bodenwert

- Grenze 20005-20006 = 10,00 €/m²

- Grenze 20001-20003 = 0,50 €/m²

- Grenze 20002-20004 = 10,00 €/m²

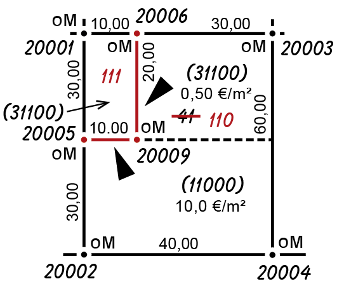

Beispiel 2 zu Tst. 4.3:

anzuhaltender Bodenwert

- Grenze 20006-20009 = 0,50 €/m²

- Grenze 20005-20009 = 10,00 €/m²

- Grenze 20001-20003 = 0,50 €/m²

- Grenze 20001-20002 = 10,00 €/m²

Die bestehende Grenze, in die eine neue Grenze einmündet, ist für die Gebührenberechnung als eine Grenze anzusehen. Die neue Grenze teilt die Länge der bestehenden Grenze nicht auf. Liegt die bestehende Grenze an unterschiedlichen Bodenwerten an, ist der höhere Bodenwert für die Gebührenberechnung anzuhalten.

Eingebrachte Abmarkung

Die Tarifstelle 4.3.2 ist nur in Verbindung mit der Liegenschaftsvermessung nach Tarifstelle 4.3.1 für das Einbringen einer Abmarkung in die festzustellenden Grenzen anzuwenden. Sie ist nur für “eingebrachte“ Grenzzeichen zu erheben. Für örtlich vorgefundene Grenzzeichen oder Grenzeinrichtungen, die zur Abmarkung erklärt werden, ist keine Gebühr nach Tarifstelle 4.3.2 zu erheben. Eine Gebäudeecke oder Zaunsäule wird nicht in die Grenze eingebracht. Sie wird nur als Grenzzeichen gewidmet. Die Widmung ist mit der Gebühr nach Tarifstelle 4.3.1 abgegolten. Mit der Tarifstelle 4.3.2 können nur Grenzpunkte festzustellende neue bzw. bestehende Grenzen abgerechnet werden. Grenzpunkte bestehender festgestellter Grenzen, in die neue Grenzen einmünden, müssen nach Tst. 4.5 abgerechnet werden.

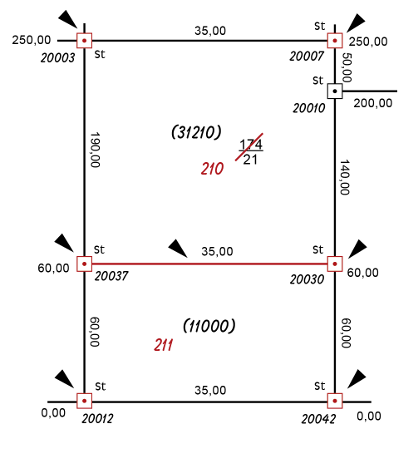

Beispiel 3 zu Tst. 4.3:

Bildung einer neuen Grenze vom Punkt 20030 nach Punkt 20037 (einschließlich Abmarkung) sowie, die Abmarkung der Punkte 20003, 20007 und 20012. Die bestehenden Grenzen sind festgestellt.

Bei kombinierten Anträgen sind zuerst die Amtshandlung der Grenzfeststellung mit der dazugehörigen Abmarkung der betroffenen Grenzpunkte (Tst. 4.3), danach die Amtshandlungen der Abmarkung der Grenzpunkte, der nicht von der Grenzfeststellung betroffenen Grenzen abzurechnen.

Gebührenberechnung (angenommener Bodenwert 60 €/m²):

Grenzfeststellung

- Tst. 2.2.4

- Vermessungsunterlagen für Tätigkeiten nach Tst. 4.3 175,00 €

- Tst. 4.3.1

- Sockelbetrag einmalig 700,00 €

- Grenzlängengebühr für 355 m (100 %, je 9,00 €) 3195,00 €

- § Grenzlänge 20037-20030 mit 35 m sowie 20012-20003 mit 250 m und 20042-20010 mit 200 m

anrechenbar bei dieser Tarifstelle ist bei den Grenzen 20012-20003 sowie 20042-20010 je 160 m

(Damit sind die Längen beider Grenzen 20012-20003 und 20042-20010 ganz abgerechnet.)

- § Grenzlänge 20037-20030 mit 35 m sowie 20012-20003 mit 250 m und 20042-20010 mit 200 m

- Tst. 4.3.2

- Abmarkung für 2 Punkte (100 %, je 30,00 €) 60,00 €

- § Abmarkungen der neuen Grenzpunkte 20037 und 20030

- Abmarkung für 2 Punkte (100 %, je 30,00 €) 60,00 €

Abmarkung

- Tst. 2.2.8

- Erweiterung des Verwendungszwecks der erteilten Vermessungsunterlagen 60,00 €

- Erweiterung für die Abmarkungen der bestehenden Grenzen auf dem Grundstück.

- Erweiterung des Verwendungszwecks der erteilten Vermessungsunterlagen 60,00 €

- Tst. 4.5

- Grenzwiederherstellung für 35 m (Grenze 20003-20007 - 90 % von Tst 4.3.1 - je 8.10 €) 283,50 €

- § Je eine anliegende Grenze muss wieder hergestellt werden. Die Grenzen 20012-20037 und 20037-20003 sind bereits mit der gleichzeitig ausgeführten Grenzfeststellung wieder hergestellt und nach Tst. 4.3.1 abgerechnet worden. Eine erneute Abrechnung dieser Grenzen ist mit dieser kombinierten Liegenschaftsvermessung nicht zulässig; sie werden auch nur einmal im Zuge dieser Liegenschaftsvermessung von der Vermessungsstelle wiederhergestellt. Auch der Sockelbetrag ist hier nicht zu erheben. Nur für den Grenzpunkt 20007 ist noch eine Grenze 20003-20007 (35 m) oder 20007-20010 (50 m) wiederherzustellen.

- Abmarkung für 3 Punkte (90 % von Tst 4.3.2, je 27,00 €) 81,00 €

- Grenzwiederherstellung für 35 m (Grenze 20003-20007 - 90 % von Tst 4.3.1 - je 8.10 €) 283,50 €

- Tst. 7.2

- Übernahme für 2 neue Flurstücke (je 170,00 €) 340,00 €

- § Mit der Übernahme nach Tarifstelle 7.2 ist auch die Übernahme der gleichzeitig ausgeführten Liegenschaftsvermessung nach Tarifstelle 4.5 gebührenmäßig abgegolten.

- Übernahme für 2 neue Flurstücke (je 170,00 €) 340,00 €

Grenzlänge

Bei der Vermessung an Flurstücksgrenzen sind neben den Längen der neuen Grenzen auch die Längen der bestehenden Grenzen anzurechnen, in die die neuen Grenzen einmünden. Die Längen bestehender Grenzen sind komplett wiederherzustellen, jedoch nur maximal bis zu einer Länge von 160 m gebührentechnisch anrechenbar. Diese Maximallänge gilt auch, wenn Grenzen über 160 m zwingend festgestellt werden müssen.

Die Kostenberechnung kann selbst bei kombinierten Amtshandlungen jede Grenzlänge nur einmal berücksichtigen. Nach Feststellung der Längen aller gebührenrelevanten Grenzlängen des Antrags werden diese summiert. Das Ergebnis ist die Grundlage zur Berechnung der Grenzlängengebühr.

Beispiel 4 zu Tst. 4.3

Beginnt oder endet eine neue Grenze in einem bestehenden Grenzpunkt, sind pauschal 15 m Länge der bestehenden Grenzen anzurechnen. Auch wenn mehrere neue Grenzen auf demselben bestehenden Grenzpunkt beginnen oder enden, ist die Mindestgrenzlänge nur einmal anzusetzen, da der Aufwand für den Grenzpunkt nur einmal entsteht.

Beispiel 5 zu Tst. 4.3

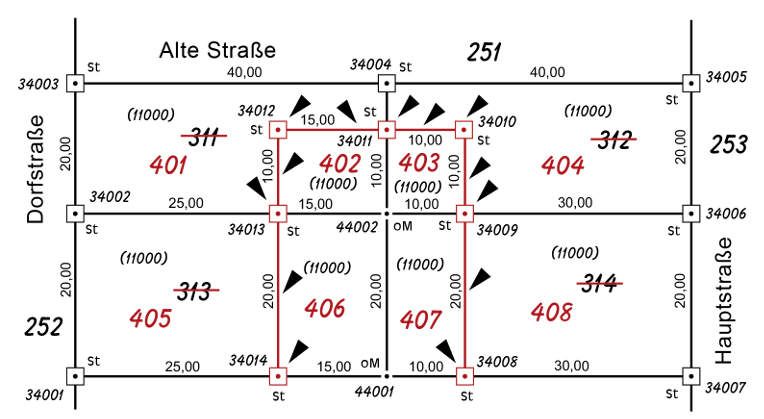

Beantragt ist die Bildung eines Bauplatzes. Die Grundstücke gehören verschiedenen Eigentümern. Die Flurstücke 311 und 312 bilden ein Grundstück. Die Flurstücksgrenzen sind festgestellt. Die alten Grenzen bleiben bestehen. Auf die Abmarkung der neuen Grenzpunkte wird nicht verzichtet.

Die Gebühr ist für den ganzen zusammenhängenden Auftrag zu ermitteln. Dabei sind die betroffenen Grenzen nur einmal gebührenmäßig anzurechnen. Für jedes Grundstück ist die Gebühr für Vermessungsunterlagen (Tst. 2.2.4) für den Sockelbetrag (Tst. 4.3.1) und für die Übernahme (Tst. 7.2) festzusetzen. Die Grenzen können im Auftrag grundstücksunabhängig ermittelt werden. Die Gebühren sind komplett vom Antragsteller als Gebührenschuldner zu erheben oder alternativ von den begünstigten Eigentümern entsprechend der allgemeinen Regelung zu Tarifstelle 4, Nr. 2 (… Gebühren auf mehrere Kostenschuldner zu verteilen, so dienen bei Flurstücken die Flächenanteile der neuen Flurstücke … für jeden Kostenschuldner als Verteilungsmaßstab, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.).

Sollten die Gebühren nicht vom Antragsteller als Kostenschuldner eingefordert werden können, sind die Gebühren auf die Grundstückseigentümer zu verteilen. Hier ist die Allgemeine Regelung Nr. 2 zu Tst. 4 anzuwenden.

Die Gebühren berechnen sich für das Beispiel 5 wie folgt:

- Gebühr je Grundstück

- 3 x Vermessungsunterlagen (Tst. 2.2.4)

- Grundstück 1 (Flurstücke 311 und 312)

- Grundstück 2 (Flurstück 313)

- Grundstück 3 (Flurstück 314)

- 3 x Sockelbetrag (Tst. 4.3.1)

- 3 x Vermessungsunterlagen (Tst. 2.2.4)

- Gebühr je zusammenhängenden Auftrag

- Grenzlängen (Tst. 4.3.1):

- bestehende Grenzen, in die neue Grenzen einmünden (je Grenze mindestens 15 m, maximal 160 m)

Grenzen 34002-44002; 34006-44002; 34001-44001; 34007-44001; 34004-44002 - neue Grenzen (je Grenze maximal 500 m)

Grenzen 34008-34009; 34009-34010; 34010-34011; 34011-34012; 34012-34013; und 34013-34014

- bestehende Grenzen, in die neue Grenzen einmünden (je Grenze mindestens 15 m, maximal 160 m)

- Abmarkung - es wurde nicht darauf verzichtet (Tst.4.3.2)

7 Grenzpunkte 34008; 34009; 34010; 34011; 34012; 34013 und 34014

- Grenzlängen (Tst. 4.3.1):

- Übernahme

- Tst.7.2 - Flurstücke (8x)

- Grundstück 1: 4 Flurstücke (401, 402, 403 und 404)

- Grundstück 2: 2 Flurstücke (405 und 406)

- Grundstück 3: 2 Flurstücke (407 und 408)

- Tst.7.2 - Flurstücke (8x)

Beispiel 6 zu Tst. 4.3

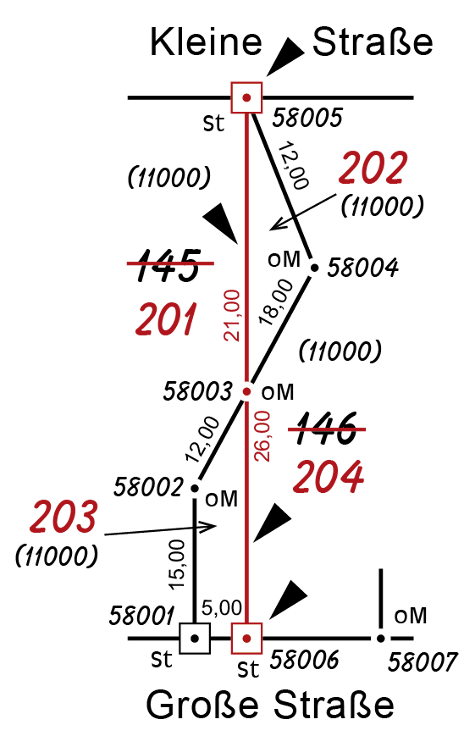

Variante 1

Die Flurstücke 145 und 146 bilden zwei Grundstücke und haben unterschiedliche Eigentümer. Beantragt ist die Begradigung der gemeinsamen, nicht festgestellten Grenze. Grenzpunkt 58005 liegt fest, die Grenze 58005-58006 wird im Einvernehmen mit den Beteiligten festgelegt. Die bestehenden Grenzen 58001- 58002-58004-58005 sollen künftig wegfallen. Die Voraussetzung für eine Verschmelzung der bestehenden Grenzen ist nach der grundbuchrechtlichen Zuschreibung der neuen Flurstücke zum jeweiligen Grundstück gegeben. Eine zustimmende grundbuchrechtliche Voranfrage liegt vor. Die Beteiligten verzichten auf die Grenzuntersuchung der gemeinsamen bestehenden Grenzen sowie die Abmarkung der Grenzlinie 58002-58003-58004, sind damit einverstanden, den Katasternachweis der Fortführung zu Grunde zu legen (VVLiegVerm Nr. 6.1.1) und dass der Schnittpunkt (2) sowie die Flächengrößen nur grafisch ermittelt werden. Die Straßengrenzen sind festgestellt.

In diesem Fall, in dem der alte Grenzverlauf der Grundstücke mit dem Ziel des wechselseitigen Austausches von Flächen durch einen neuen Grenzverlauf ersetzt werden soll (Grenzausgleich), ist von der Vermessung auf einem Grundstück auszugehen.

Die Gebühren sind zu berechnen:

- je Grundstücke (145 und 146)

- Tst. 2.2.4 Vermessungsunterlagen (1x)

- Tst. 4.3.1 Sockelbetrag (1x)

- je Auftrag

- Tst. 4.3.1 Grenzlängen

- bestehende Grenzen

Grenzen 58001-58007

Mindestgrenzlänge im Punkt 58005 - neue Grenzen

Grenzen 58003-58005; 58003-58006

- bestehende Grenzen

- Tst. 4.3.2 Abmarkung

- neue Grenzpunkte (2x)

Grenzpunkte 58001, 58005

- neue Grenzpunkte (2x)

- Tst. 4.3.1 Grenzlängen

- Übernahme

- Tst. 7.2 Flurstücke (4x)

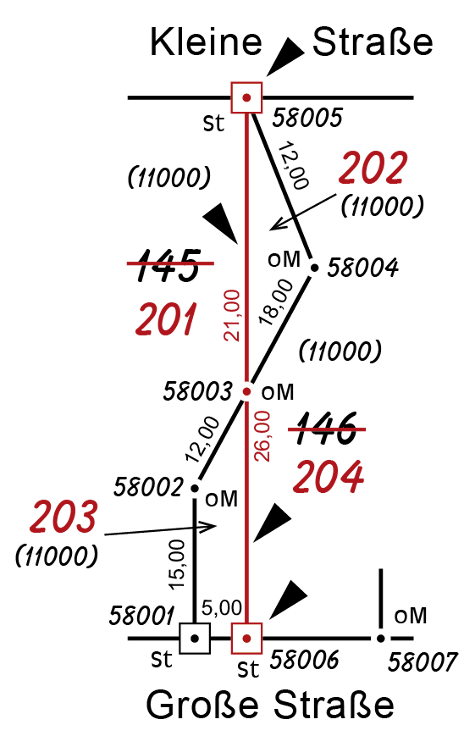

Variante 2

Wird ein flächengleicher Grenzausgleich beantragt, so ist dies eine Zwangsbedingung, welche die Feststellung der gemeinsamen bestehenden Grenzen voraussetzt. Eine Verzichtserklärung der Beteiligten auf die Grenzuntersuchung würde dem Antrag entgegenstehen.

Die neue Grenze endet in dem bestehenden Grenzpunkt 58005; die Länge der bestehenden Einmündungsgrenze “Kleine Straße“ ist mit der Mindestgrenzlänge von 15 m anzurechnen. Auf Grund des genauen Flächenausgleiches muss die bestehende Grenzlinie 58001- 58002-58004-58005 festgestellt werden; auf die Abmarkung der Grenzpunkte 58002, 58003, 58004 und 58005 wird verzichtet. Der Grenzpunkt 58003 muss gebildet werden.

In den Fällen, in denen der alte Grenzverlauf eines Grundstücks mit dem Ziel des wechselseitigen Austausches von Flächen durch einen neuen Grenzverlauf ersetzt werden soll (Grenzausgleich), ist von der Vermessung auf einem Grundstück auszugehen.

Die Gebühren sind zu berechnen:

- je Grundstücke (145 und 146)

- Tst. 2.2.4 Vermessungsunterlagen (1x)

- Tst. 4.3.1 Sockelbetrag (1x)

- je Auftrag

- Tst. 4.3.1 Grenzlängen

- bestehende Grenzen

Grenzen 58007 - 58001 - 58002 - 58004 - 58005

Mindestgrenzlänge im Punkt 58005 - neue Grenzen

Grenzen 58003 - 58006; 58003 - 58005

- bestehende Grenzen

- Tst. 4.3.2 Abmarkung

- neue Grenzpunkte (2x)

Grenzpunkte 58005, 58006

- neue Grenzpunkte (2x)

- Tst. 4.3.1 Grenzlängen

- Übernahme

- Tst. 7.2 Flurstücke (4x)

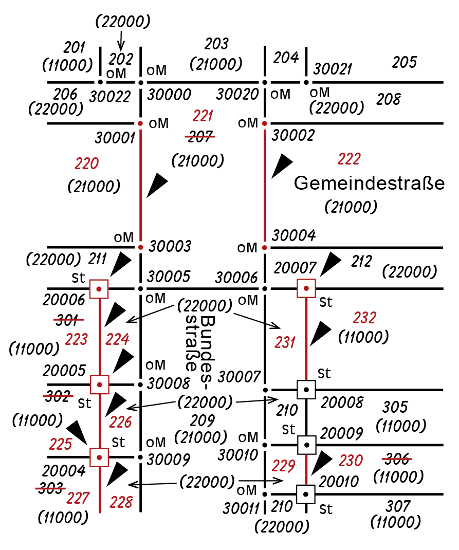

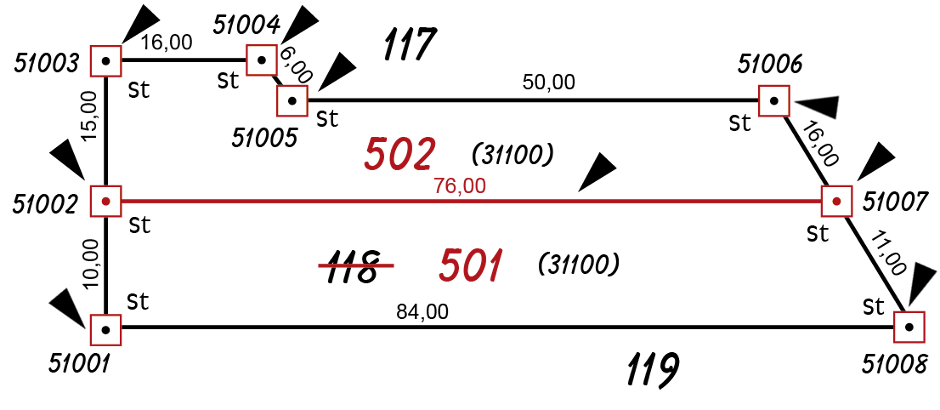

Beispiel 7 zu Tst. 4.3 in Kombination mit Tst. 4.4 und Tst. 4.5

Der Antragsteller beantragt das Flurstück 118 zu zerlegen und die Grenzen 51003 - 51004, 51004 - 51005 wiederherzustellen; alle Grenzpunkte sollen abgemarkt werden.

Die Vermessungsstelle muss den Antragsteller über die verwaltungsrechtliche Umsetzung seines Antrags informieren. Er ist auf Folgendes hinzuweisen, dass auf dem Kostenbescheid

- die Zerlegung des Flurstücks 118 als Grenzfeststellung (Tarifstelle 4.3),

- die Abmarkung auch die Grenzwiederherstellung der abzumarkenden Grenzen beinhaltet (Tarifstelle 4.5) und

- die Wiederherstellung der Grenze 51003 - 51004 ein Grenzzeugnis wäre (Tarifstelle 4.4), wenn denn der Antragsteller den Katasternachweis zum örtlichen Grenzverlauf untersucht haben möchte. Wenn nicht, wäre die Grenzwiederherstellung nicht zu beantragen. Die Abmarkung erfolgt hier bereits indirekt durch die Abrechnung der Abmarkungen der Grenzen 51001 - 51003 und 51004 - 51005. Hier beantragt der Antragsteller das Grenzzeugnis, wegen Überprüfung der Grenzeinrichtungen und der grenznahen Bebauung.

Die Flurstücksgrenzen 51001 - 51008, 51001 - 51003, 51003 - 51004, 51004 - 51005, 51005 - 51006, 51006 - 51008 (84 m; 25 m; 16 m; 6 m, 50 m; 27 m) sind festgestellt. Sie müssen für den Antrag wiederhergestellt und die neue Grenze (76 m) muss festgestellt werden. Der Bodenwert beträgt 30 Euro/m². Zerlegung und Grenzwiederherstellung einschließlich der Abmarkungen sind ein Arbeitsvorgang.

Für die Gebührenberechnung sind zu berücksichtigen:

- Grundstücke (Flurstück 118)

- Tst. 2.2.4 Vermessungsunterlagen (1x)............................................ 175,00 €

- Tst. 2.2.8 Zweckerweiterung (2x)..................................................... 120,00 €

- Tst. 4.3.1 Sockelbetrag (1x)............................................................ 700,00 €

- Antrag

- Tst. 4.3.1 Grenzlängen 128 m 1024,00 €

- bestehende Grenzen 52 m

Grenze 51001 - 51003, 51006 - 51008 - neue Grenzen 76 m

Grenzen 51002 - 51007

- bestehende Grenzen 52 m

- Tst.4.3.2 Abmarkung........................................................................ 60,00 €

- neue Grenzunkte (2x)

Grenzpunkte 51002, 51007

- neue Grenzunkte (2x)

- Tst 4.5 Abmarkung........................................................................ 205,20 €

- Grenzwiederherstellung 6 m

Bestehende Grenze 51004 - 51005 (Die Grenzlängen 51006 - 51008 und 51001 - 51003 sind bereits mit Tst. 4.3.1 abgerechnet; bei einer kombinierten Vermessung kann jede Grenze nur einmal angerechnet werden, auch wenn sie mehrfach betroffen ist; sie wird auch nur einmal wiederhergestellt.) - Abmarkungen (6x)

- Grenzwiederherstellung 6 m

- Tst 4.4 Grenzzeugnis..................................................................... 70,40 €

- Grenzwiederherstellung 16 m

bestehende Grenze 51003 - 51004 (Die Grenzen 51005 - 51006 und 51001 - 51008 sind nicht anzurechnen, weil sie nicht beantragt wurden.)

- Grenzwiederherstellung 16 m

- Tst. 4.3.1 Grenzlängen 128 m 1024,00 €

- Übernahme

- Tst. 7.2...................................................................................... Flurstücke (2x) 320,00 €